鏈群合約:物聯網時代海爾管理新模式

鏈群合約作為以人為本、數字賦能、動態尋優的內部創業機制,是生態鏈和小微群基于員工契約精神進行的融合企業家精神和廠商理論的管理機制新探索。

鏈群合約最大魅力在于實現用戶節點能力的激活、重組與整合優化,這種機制使得小微兼顧了個體創新能力優勢、動態匹配和鏈群之間的協同配合和資源共享,實現“活而不亂,高度協同”。

鏈群合約中“鏈”是生態鏈,借助區塊鏈、數字化實現多資源多主體的有效協同;“群”是小微群,是生態鏈各節點的合集;“合”意為和而不同、共創共贏;“約”即智慧合約,是鏈存在并維持的內力。

作為一種全新的管理機制,鏈群合約兼顧個體創新能力和鏈群之間協同配合,致力于形成資源共享的有強大凝聚力的生態系統,如圖1所示。

鏈群聯合體來源于一種構成集體文化的歸屬感,是依照特定倫理,在交流網絡的框架內構成的共同體。

鏈群合約有三重境界。

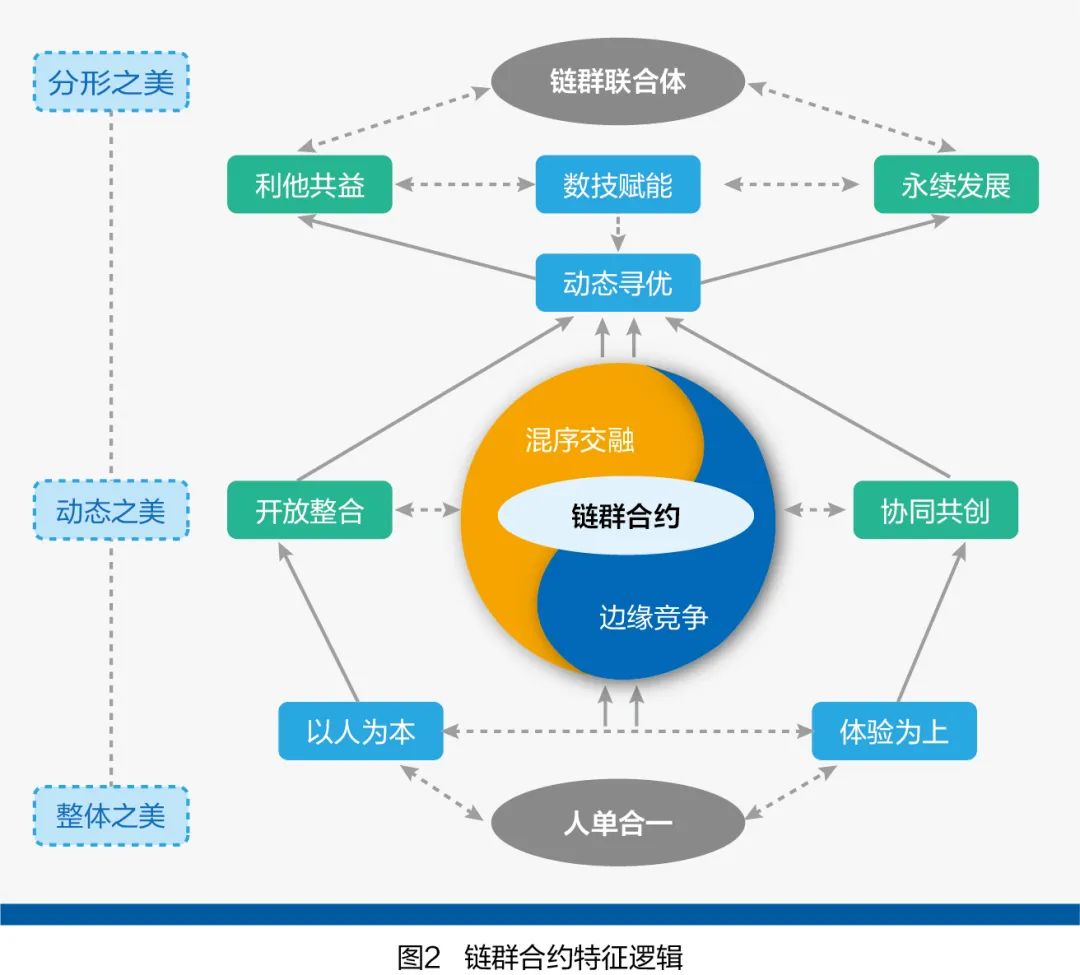

第一層次:鏈群組織——整體之美

鏈群合約的整體組織構架呈現小微節點、生態共創方圍繞用戶場景、以增值共享為驅動、自發聚合的鏈群形式,是鏈群合約的最基礎層次。這個鏈群榮辱與共,體現了命運共同體的特征。

第二層次:鏈群合約——動態之美

數字技術賦能之下,各小微鏈群通過動態尋優過程,生態鏈各個節點之間達成完全契約,根據用戶體驗的迭代變化而動態迭代變化,鏈群中各節點及鏈群之間呈現互動流變狀態,組織在“有形”的基礎上進一步達成“有意”的狀態。

第三層次:鏈群生態——分形之美

張瑞敏借量子管理哲學提出“分形之美”,體現了“生態之鏈”的生生不息和持續迭代。通過“生態的生態”,實現鏈群合約的可持續性。實現“分形之美”需要每個鏈群節點都有體驗能力和創單能力,既能直接感知用戶需求,又能自主創造用戶價值,從而在“有形”和“有意”的基礎上,實現“有魂”。生態哲學也是一種“家”的智慧,是社會機體和自然機體密切相連的體現。

鏈群聯合體由鏈群發展而成,各鏈群以用戶為中心,實現自驅動、自進化,鏈群之間形成有機協同,以此進一步引爆價值創造能力,共同為用戶創造更好的體驗。

鏈群聯合體是“鏈群合約的鏈群合約”,是鏈群的命運共同體。共同體源于原始社會中因與周圍逆境做斗爭而必須團結一致的生活方式。而“命運”與人們認為可以掌握或支配的歷史不同,適應命運、被命運決定、接受命運的束縛,都是命運共同體的基礎。

在鏈群聯合體概念下,企業發展的未來從“分拆”轉變為“自裂變”,即各個節點可以不斷壯大、鏈群合約可以不斷擴大,從而整個企業的生態能夠不斷進化,從“0”到“1”,到“N”,再到“∞”。

鏈群合約作為物聯網時代海爾管理新模式,具備“以人為本、體驗為上;開放整合、協同共創;混序交融、邊緣競爭;數技賦能、動態尋優;利他共益、永續發展”的特征,具體如圖2所示。

一、以人為本、體驗為上,鏈群合約的核心要義

物聯網時代,管理的宗旨只有一個,即人的價值最大化。在現代企業管理中讓員工成為“自主人”創客,使企業轉型為自組織,樹立“以人為中心的新的價值觀”是以人為本的精髓。

1.從“人單合一”到鏈群合約

“人單合一”的基本含義是,每個員工直接面對用戶,創造用戶價值,并在為用戶創造價值中實現自己的價值分享。

員工不從屬于崗位,而是因用戶而存在,有“單”才有“人”。員工不再是被動執行者,而是擁有“三權”(現場決策權、人事權和分配權)的創業者和動態合伙人。“單”起引領作用,并動態優化,而不是狹義的訂單,更不是封閉固化的,即“競單上崗、按單聚散”;“高單聚高人、高人樹高單”。

隨著“人單合一”的發展演化,“人”“單”之間的界限被逐漸打破,員工、用戶以及各個利益相關者通過持續的相互作用成為一個整體,共同促進“人的價值實現”,進而形成“鏈群”概念。

鏈群是一種小微升級之后的組織形式,它可以自適應“一切皆有可能”的變化,即動態的用戶體驗需求,不斷自增強以實現邊際收益遞增。鏈群充分契合物聯網時代體驗經濟和共享經濟由生態系統創造用戶的最佳體驗,并實現增值分享。

張瑞敏強調,“只有以增值分享為驅動吸引更多鏈群節點,鏈群才能生存;只有量化鏈群利益有關各方增值分享的標準,鏈群才具有獨特的競爭力”。

體驗鏈群經過與用戶交互完成自組織的“方向校準”,創單鏈群基于用戶需求發生“單”,在創單進程中發生遞增收益,創單鏈群與體驗鏈群相互協同,讓創單與體驗一體化。每個小微、節點、攸關方都可以突破時空限制互聯互通,共同創造用戶的最佳體驗,實現用戶體驗升級。

海爾生物“創最佳用戶體驗迭代”的萬鏈同心圓文化(如圖3所示)以及“每位創客與用戶零距離”“與增值零距離”的行為主張完美詮釋了這一新標準,讓每一位海爾人生活在團結與共享中,這是從人單合一到鏈群合約的重大突破。

2. 以人為本,實現人的價值最大化

(1)員工價值最大化

中華文化歷來有豐富的民本思想,孟子的“民為貴,社稷次之,君為輕”對中國后續的政治思想、經濟思想產生了重大影響。

在海爾的鏈群合約組織形態中,每個人都成為一個責權利中心,在這種氛圍中可以重塑每個員工的創新力和意義感,釋放隱性知識和潛能,探索共創共贏的生態圈。

共贏增值表、顧客價值表等工具,目的就是驅動員工不僅關注自身的意義感,也充分關注利益共同體的意義感知,創造用戶終生價值。

(2)用戶價值最大化

海爾最重要的經營理念“在海爾,用戶即領導”,重新定義了企業成功的標準——忠誠客戶的數量以及不斷提升的產品回購率,代替了以短期股東價值和市場份額為指標來衡量企業成功。

海爾從1984年開始創業,經歷了六個發展階段,每個階段的發展戰略都以“人的價值最大化”為核心。這里的人不只是員工,還是用戶。海爾通過“人單合一”模式,把員工和用戶連接起來,圍繞用戶價值持續、深度交互,實現共創共贏。

二、開放整合、協同共創,萬物互聯的組織生態

1. 開放整合,組織內外知識交互

維基經濟為大規模知識協作提供了可能,作為來自大眾、傳播于大眾、服務于大眾的新經濟時代智慧法則,維基經濟學從縱深角度顛覆傳統封閉式創新的商業規則,為企業提供開放、對等、共享和全球運作的藍海戰略。

開放式創新范式強調通過開放式創新理論實現內外部鏈群的動態協同,即時有效的動態交互,進而實現外部知識有效流入和內部知識有效流出,即通過經濟學的“溢出效應”討論知識在特定項目外產生的溢出。

2.協同共創,生態中的集體智慧

協同共創即利用物聯網、區塊鏈、大數據等技術架構精準識別、辨析、轉化用戶的定制化需求,并在用戶的體驗“場景”中實現定制化需求的創造與適配,完成供應鏈和用戶需求的價值傳遞與價值共創。

維基經濟就是利用互聯網聚集集體智慧,將個體融入生態,在集體協同中放大個人努力的成就感,讓個人在世界舞臺發揮更大影響力。

協同共創不僅使員工的價值實現與所創造的用戶價值合一,更實現所有子鏈群各個節點的協同共創、共享共贏。

一方面,鏈群合約是生態觀下分布式協同管理。物聯網新時代企業的生態系統,更多是包含員工、客戶、產品、供應、競爭對手、外部環境的大生態系統,并通過云計算與指揮決策系統支撐主體的指數級增加。

各主體間通過區塊鏈等數字技術的發展成熟實現“活而有序”的分布式協同,為萬物互聯場景下的主體提供更長遠、更大價值增值,實現“鏈群與用戶無窮交互,不斷創造用戶最佳體驗,這個體驗迭代的游戲沒有終結”。

另一方面,鏈群合約是公地賦能式管理。亞生·波茨(Jason Potts)新近提出了創新公地(innovation commons)的概念。創新公地是一套合作規則體系,旨在促進信息共享,最大限度地提高機會發現的可能性,是一種激勵合作的治理機制,在高度不確定性條件下,將分布式信息、知識和其他投入匯集到創新中。

共創共有的各類平臺公地為平臺中的各類主體提供各類服務與資源,降低各主體的活動成本,也強化各主體間的互動,其價值增值將顯著優于傳統的組織管理模式下的價值產出。

例如,卡奧斯等互聯網平臺的數字化轉型解決方案中嵌入基于人單合一的鏈群合約管理模式的變革模塊,可能將是未來海爾模式推廣與自我進化的一條重要路徑。

三、混序交融、邊緣競爭,混沌邊緣謀求競爭優勢

1.混序交融,意義導向的結構化混沌

“三翼鳥”品牌的溯源,充分體現了海爾文化中“從混沌到清晰”“從有序到無序”的哲學理念。量子力學的誕生改變了人們認識世界的方式,其核心在于拋棄牛頓式的集權管理公司,將每個員工視作一種能量球,讓員工自由發揮創意;強調量子物理中的“動態”“不確定”,量子物理學家戴維·玻姆將現實描述為兩個層次:隱秩序和顯秩序。

量子思維下的世界是由能量組成的,所有的部分都是動態能量進化模式,既以“粒”的形式獨立存在,又以“波”的方式相互影響。據此,公司只有在結構與運作中呈自組織狀態,才能在不確定環境下發揮最佳作用。

量子物理學引導的“量子思維”是一種“泛在思維”,基于這種思維,隱秩序到顯秩序就是不斷結構化的過程,即條理化、綱領化,綱舉目張的過程。而混沌是“無形”“空虛”“無秩序”“無意義”的狀態。從混沌到清晰也是人類從隱秩序到顯秩序的過程。存在分析心理治療哲學家弗蘭克爾認為“人性異于禽獸者的主要動機是追求生活的意義,即探求意義意志”。

正是這種意志和動力推動鏈群合約從“無意義”向“有意義”、從混沌到有序進化的結構化過程。小微鏈群之間的自由競爭和合作共贏就是“從混沌到清晰”“從有序到無序” 的意義導向下的結構化過程。

2.邊緣競爭,變革中謀求競爭優勢

組織在變,變革也在變。邊緣競爭是一種不確定和不可控的戰略,其核心是利用變革的動態本質來構建一系列競爭優勢。

邊緣競爭力圖捕捉組織從無序到平衡的邊緣狀態,使公司在有序和無序之間保持微妙的平衡,這種平衡的狀態最有益于創新的產生。

邊緣競爭是一種開創性的、空前的戰略觀,幫助管理者及時抓住變革的契機,設定競爭的變革節拍,奪取市場中的競爭優勢和最有實用價值的經驗。

在邊緣戰爭戰略下,公司將主動迎合高速變革和高度不確定性的市場,不斷進行創新和變革,以取得連續的競爭優勢。很多優秀公司正是應用了邊緣競爭戰略,對公司進行不斷的、有節奏的、定期的變革,保持介于有序和混沌之間的邊緣狀態,保持組織活力。

鏈群合約就是運用了邊緣戰爭戰略來激活各個小微和小微節點,讓鏈群保持介于混沌和競爭的邊緣狀態,激活鏈群的同時也實現社會本能的有機平衡。

四、數技賦能、動態尋優,組織的非結構化均衡

1. 數字技術賦能精準匹配

數字技術的精準性和即時性不僅加強了企業與外部資源的鏈接,也極大提升了企業內部勞動力、資金、信息流等的精準匹配和動態調整。

數字技術在增加用戶連接可達性的同時,也讓基于鏈群合約的價值網絡構成和創新系統建設產生了深刻的變革。當數字化帶來萬物資源鏈接,隨時可以調動和獲取資源就成為“動態尋優”資源配置的前提和基礎。

海爾利用大數據決策體系助力組織管理決策精準化。基于大數據的智能決策體系方便生產供應端將各環節主體數據用于問題診斷與預測,提示管理主體及時進行管理干預與糾偏;同時,通過消費端各個網器全面動態的數據信息,基于智慧決策體系生成用戶需求并預測用戶潛在需求,促使生產研發管理決策更加精準化。

2.動態尋優,組織的非結構化均衡

隨著組織結構更加開放,要實現組織的有序動態管理,首要任務就是通過管理創新建設性地打破原有壁壘,聯合外部力量。

這種打破不是對原有結構的徹底否定,而是通過動態的、有建設性的結構重組,依靠內外部個體能量的聚集來實現更高層次的有序——非結構化均衡。

當生產資料的產權和使用權可清晰分離,基于共享平臺的員工參與管理的體制機制為動態尋優提供了可能。在動態尋優的過程中,組織在增值分享機制下進行非結構化的動態調整,所有攸關方共創共享,整個生態持續優化,并極大促進企業的非線性迭代和指數增長。

分享經濟中,資源配置不再是從命令鏈頂端向下分配的過程。每一個貼近用戶的個體都有機會實現閑置資源的價值,也就具有資源配置的話語權。

組織正在被一種臨時性的契約關系所取代,資源提供者和用戶通過平臺將分散的資源整合起來,發揮其效能。

在不改變企業現有產權性質的基礎上,當數字化使得萬物資源鏈接,隨時可以調動和獲取資源;當生產資料的產權和使用權可清晰分離;當基于共享平臺的員工參與管理的體制機制成為可能,小微通過競單上崗、對賭跟投、按單聚散、用戶付薪、增值分享等實現人、財、物的高效實時動態匹配,通過動態尋優有效解決員工激勵與持續創新問題,是對現代企業激勵機制的新探索。

海爾集團以場景品牌為發力點,打造智慧家居、智慧廚房、智慧陽臺、疫苗網等場景方案,跨越組織與產業邊界,形成以用戶需求、場景體驗為中心的內部創單鏈群、體驗鏈群,及各類供應商與資金等輔助主體共同參與的生態圈,將以往相互獨立的各類主體聚合在一起,為了滿足共同的用戶需求目標并聯協同作業。

而將各類異質主體進行聚集并聯的基礎是萬物互聯技術的發展,海爾集團通過將傳統的電器轉變為“網器”,使每一件電器介入互聯網組成了物聯網,通過強化各個網器對于環境與人體數據信息的收集能力,結合大數據與智能決策技術傳遞給場景中的其他主體單元協同處理,生成并滿足用戶需求。

通過數字化轉型,將組織流程模塊化、標準化,利用數字管理平臺給予員工更大程度的自主決策權、用人權、分配權,充分激發員工工作積極性與能動性。這是對于員工創造力的更大釋放,并且通過讓渡三權真正實現了自驅動、自組織、自進化。

五、利他共益、永續發展,共同富裕框架下勞動者集體創造力的激發

1.利他共益,整體觀下的共同富裕

關于利他,王陽明認為做人的最高境界就是“利他”二字,如果人在利己的基礎上,同時具備利他之心,才能獲得真正的幸福。真正的利他,反而是最大的利己。

關于共益,《道德經》認為“大制不割”,即整個系統不能割裂。量子整體論認為整體比構成它的任何部分都更重要。這兩種思想是相通的,都強調整體性、系統性。

鏈群合約重在強調鏈群的整體性、互補性、利他性和自主性,充分體現了“整體關聯、動態平衡”的系統思想,對于我們如何理解團隊和組織具有深遠影響。

鏈群合約強調調動介于計劃和市場、利己和利他、有序和無序之間的力量,形成自組織新生態、自循環新范式與自主人新模式。這種共益是基于共同富裕思想的個人與他人、個體與組織、經濟價值與社會價值之間的均衡發展。

萬物互聯場景下,各小微圍繞鏈群實現統一的用戶需求目標,促使邊界融合、形成生態圈;鏈群主對整個生態鏈小微群負責;簽入鏈群合約的小微為了實現共同目標也更愿意與鏈群主進行協同——充分體現了“利他—利己—共益”的過程,最終實現整個鏈群生態的管理優化。

2. 永續發展,勞動者集體創造力的激發

隨著外部性越來越受到重視和關注,諸多企業把承擔社會責任視為企業發展的重要使命。

鏈群合約的組織模式成功調動了組織中每個普通人的創造力和活力,正像費爾普斯教授在《活力》一書中論述“大多數創新并不是亨利·福特類型的孤獨的企業家所帶來的,而是由千百萬普通人共同推動,他們有自由的權利去構思、開發和推廣新產品與新工藝,或對現狀進行改進”。

正是這種大眾參與的創新帶來了全社會普遍的繁榮興盛——物質條件的改善和廣義的“美好生活”。

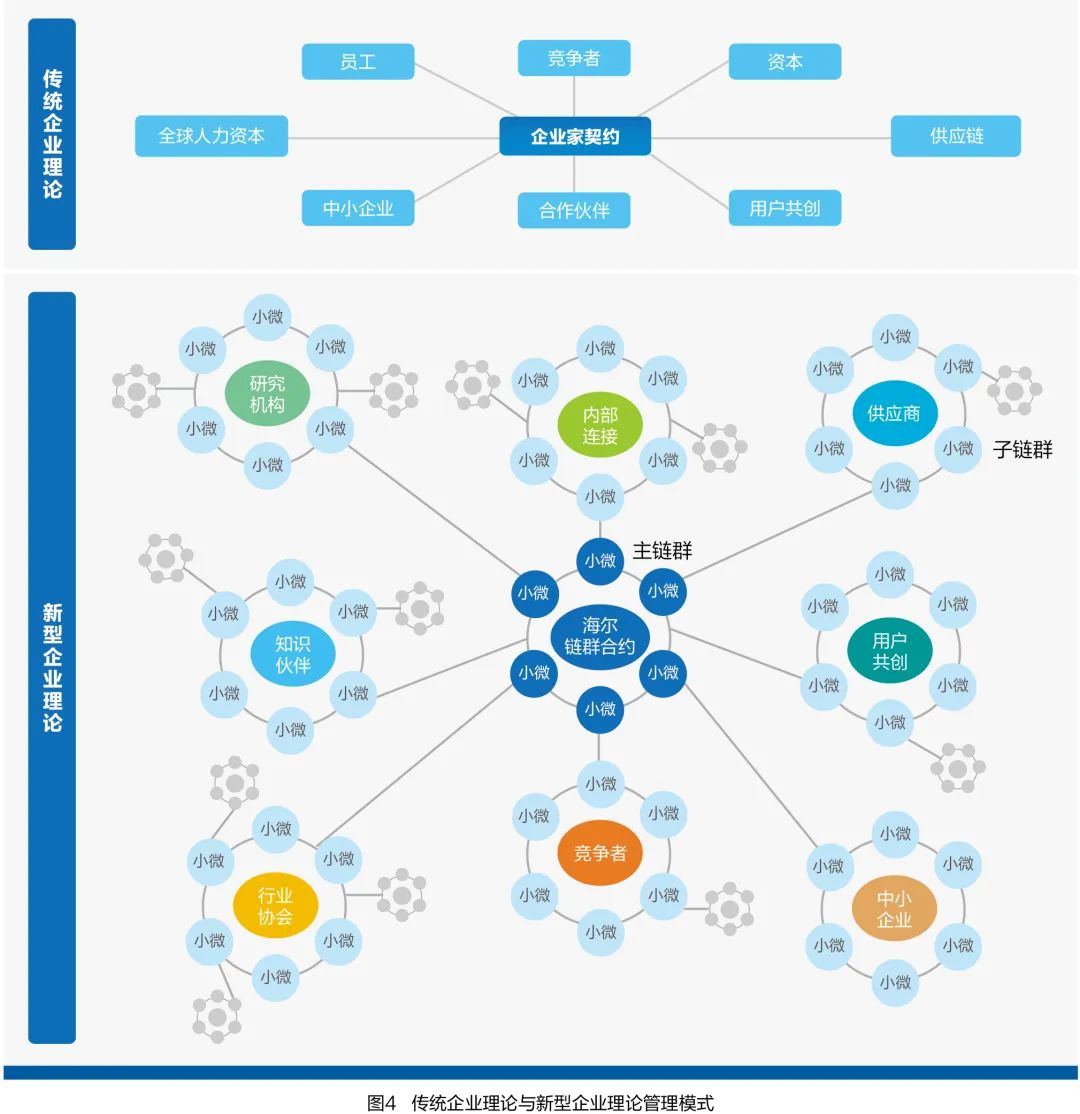

鏈群合約本質上是一種契約關系,是與企業家契約截然不同的“員工契約”,如圖4所示。

這種基于普通勞動者的動態契約,使得資產、人才、資本、創意等通過動態尋優的機制進行實時有效的配置成為可能,從而更好地解決了信息不對稱和契約不完備問題,放松傳統企業的層級管理邊界,并支撐鏈群合約這種更動態、更敏捷、更有生命力的組織形態。

不完全契約理論的奠基者奧利弗·哈特認為企業的存在可以有效降低信息不對稱和不確定帶來的成本和風險,“新型契約要通過交互,不斷協調雙方的期望和利益,鏈群合約做到了這一點”。

鏈群合約挑戰了傳統企業理論中基于企業家契約的企業邊界和交易成本理論,為新型企業理論的構建做出有意義的實踐探索。

未來,一個公司的想法和周圍環境的想法之間的界限將更加模糊,公司越來越成為集體想法的實現者,將成果提供給個人用戶,并且引導個人用戶幫助改善產品,提高人類福祉。這種介于政府和市場之間的每個普通勞動者的智慧和力量將成為推動企業永續發展的源泉。

六、習近平經濟思想指導下的鏈群合約新實踐

1. 以人民為中心的發展思想

習近平經濟思想是新時代做好經濟工作的根本遵循和行動指南,是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分。習近平經濟思想創造性地提出堅持以人民為中心的發展思想,具有鮮明的人民性。

這一重要思想堅持把人民利益作為黨領導經濟工作的根本出發點和落腳點,強調發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,注重在發展中保障和改善民生,堅定不移走共同富裕的道路,不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感,彰顯了以人為本、人民至上的根本價值取向。

習近平總書記堅持以人民為中心的發展思想,豐富發展了馬克思主義政治經濟學關于社會主義經濟本質的理論,把增進人民福祉、促進人的全面發展、朝著共同富裕方向穩步前進作為經濟發展的出發點和落腳點。

鏈群合約“以人為本、數字賦能、動態尋優的內部創業機制”是對以人民為中心的發展思想的一種實踐。

這種新型“員工契約”有效提升了員工的創業能力和創業意愿,點燃了員工工作動力和創造力,激活了員工的自驅力和組織活力,鏈接了外部資源并通過動態尋優實現資源有效配置,達到帕累托最優,可以實現對傳統企業理論中“企業家契約”的顛覆性發展。

海爾鏈群合約的組織模式賦能普通勞動者,體現了“人民為中心”理念,只有讓改革成果更多更公平惠及廣大人民群眾,使人民群眾在共建共享中有更多獲得感,才能實現把民生福祉作為發展的根本目的,體現在經濟社會發展的各個環節,不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民的根本利益,創新性地在世界管理思想變革大潮中給出充滿中國智慧的“答案”。

在企業管理實踐中讓組織與組織中的人同樣富有韌性和勇氣,充滿創造力、愛和幸福。

2. 共同構建人類命運共同體

2017年1月18日,國家主席習近平在瑞士日內瓦出席“共商共筑人類命運共同體”高級別會議,并發表題為《共同構建人類命運共同體》的主旨演講,創造性地提出推動構建人類命運共同體、促進經濟全球化健康發展的重要思想,豐富發展了馬克思主義政治經濟學關于世界經濟的理論。

海爾的鏈群合約正是命運共同體概念在企業管理領域的實踐,鏈群充分體現出類似“部落”的概念,形成一種彼此之間“共有知識”的歸屬感。鏈群合約不僅約定了小微與利益攸關方的權責關系,更約定鏈群主與小微之間形成以聚合力量為基礎的共同價值觀,為整個鏈群目標負責,適應命運,接受命運,形成命運共同體——鏈群聯合體。可見海爾集團從鏈群合約到鏈群聯合體的管理新模式,正是命運共同體的一種有益實踐。

|

|