高質量發展需要四原則與四關鍵

2021年9月16日,習近平主席在致中國質量(杭州)大會的賀信中說:“質量是人類生產生活的重要保障。人類社會發展歷程中,每一次質量領域變革創新都促進了生產技術進步、增進了人民生活品質。我國致力于質量提升行動,提高質量標準,加強全面質量管理,推動質量變革、效率變革、動力變革,推動高質量發展。”企業應正確認識高質量發展的重要性,走高質量發展之路。

企業層面理解“高質量發展”

企業層面的高質量發展是以“更好滿足員工美好生活需要”為目的的高效、可持續發展。

所謂高效,從內部視角來看,就是效果、效率、消除浪費三者的融合統一與內在平衡。從外部視角來看,就是企業生產產品或提供服務的能力符合“快、好、便宜”的本質要求,“快”指速度快、“好”指質量好、“便宜”指成本低或價格便宜。

以前大多數企業往往注重效率而忽視效果、漠視浪費,導致產品和服務的質量達不到高水準,距離“優質”還有一定的距離,很多產品在國際市場上的競爭力較弱。“高質量發展”要求企業在產品和服務的質量上下更多功夫,讓更多優質的中國產品與服務擁抱更廣闊的市場。

所謂可持續,從內部視角來看,就是企業能夠滿足國際標準體系中有關社會責任、勞動安全、企業倫理、碳排放等可持續發展的要求;能夠積極發揮主觀能動性,為社會創造更多價值、賺取合理利潤,使企業健康、長久地生存下去。

從外部視角來看,就是企業能永續經營,持續提供更多的就業機會,讓員工的生活更美好。

企業以往對社會責任等可持續發展內涵理解不夠深刻、全面,如今,無論國際還是國內,各利益相關方都對此提出明確要求,企業必須全面理解、深刻把握,并把可持續發展納入戰略設計和管理體系中。

制定高質量發展原則

結合領先企業的成功案例,筆者總結出企業的高質量發展至關重要的四個原則,即系統思考原則、知行合一原則、實事求是原則、工匠精神原則。

1.系統思考原則

戴明從20世紀50年代就告誡日本企業要有系統觀,并引導日本企業管理者進行系統思考。戴明指出,所謂系統是互相依賴的各個部分通過共同運作達到整體目的。系統思考是以相依、互動、順序等觀念認識世界的一般反應能力。

在企業層面,系統指大規模的互動和相依;流程是系統的組成元件,流程有自己的目的和功能,但是流程本身無法完成系統的目標;方法指流程的組成,方法的價值只能通過與該流程中其他方法的互動才能體現出來。

2.知行合一原則

王陽明在《傳習錄》中提出:“知者行之始,行者知之成。圣學只一個功夫,知行不可分作兩事。”意思為知是行的開始,行是知的完成。知和行不可以被分開看作兩件事情。由此可以看出,知與行是輸入和輸出的關系,是一個事物的兩個階段,是有機統一的整體,不可分割。

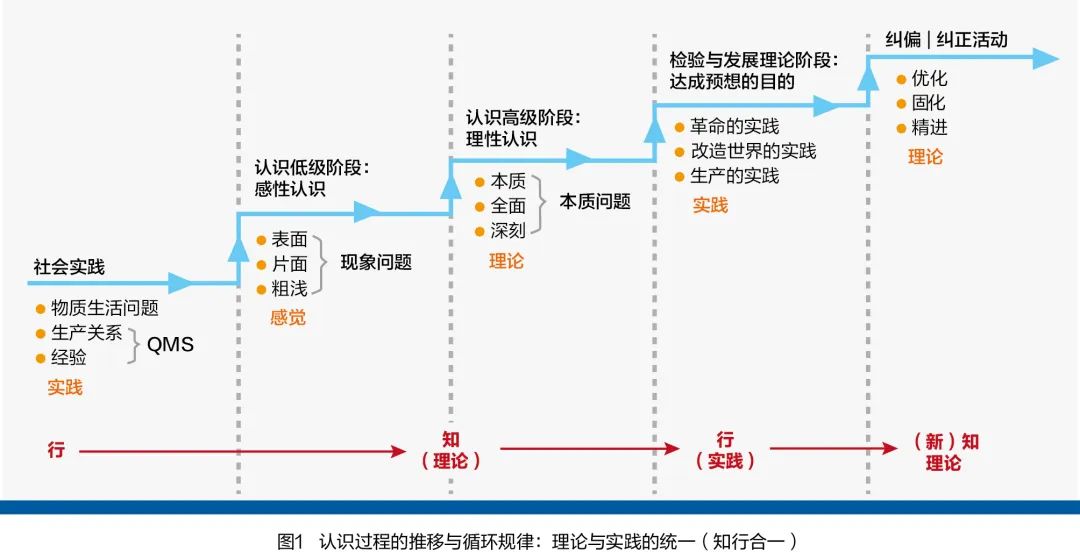

在企業層面,可以從七個方面把握“知行合一”的規律(如圖1):

①企業人員的認識是由低級向高級發展的;

②企業人員的認識,來自生產實踐活動與經驗,這是“實踐”,也就是“行”的層面;

③感性認識階段,企業人員往往看到事物的現象,認識是表面、片面和粗淺的,這是“知”的低級層次;

④理性認識階段,企業人對事物的認識是本質、全面、深刻的,這是“知”的高級階段,形成了各種理論;

⑤企業人員有了“知”以后,用于指導和改造企業的實踐活動,進而達成企業的目的,這是檢驗和發展理論階段,這是“行”的更高層次;

⑥針對上一階段認識與實踐的不足之處,進行糾偏和優化,以達到新的認知階段;

⑦任何事物是發展的,“知”與“行”是不斷向前推移和循環往復的。

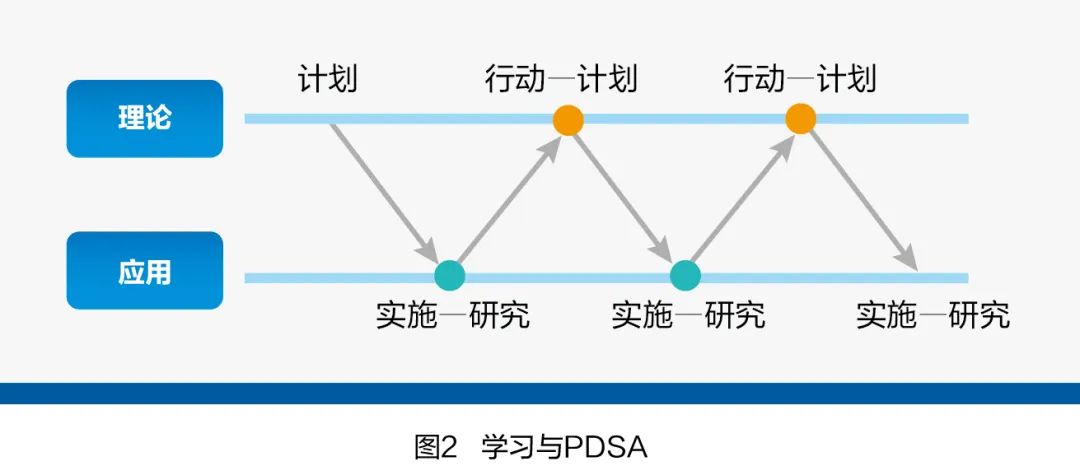

戴明在沃爾特·休哈特的基礎上開發出PDSA(Plan-Do-Study-Act)循環,是永無休止的學習與改善循環,這是戴明對認識論的重大貢獻,后稱“戴明環”,即“計劃之(確定目的)、執行之、研究之(系統的交互作用等)、改正之”,不斷求知。

后來,彼得·斯科爾特斯基于對PDSA循環的洞察,提出了“學習與PDSA”關系圖,從本質上揭示了戴明PDSA的理論與應用關系(如圖2)。

從中,我們可以清楚地了解PDSA四個階段中“理論”和“應用”的匹配關系,也明白了PDSA環中“知”與“行”的互動關系以及“知行合一”的本質。

“知”與“行”必須合一,也必將合一;知識和理論用于指導實踐,反過來又充實知識和理論,如此互動相生、永不止息;知識和理論的探索只能來自學習和實踐,來自實踐者的反復體悟。人的認識和知行合一分成不同層次、展現為不同的階段。

為此,企業人員需要在“知”和“行”上持續修煉,這是企業高質量發展必須堅持的關鍵原則。

有些企業管理者在學習西方管理理論時,不假思索直接照搬,也有些人是過分重視理論而輕視實踐,眼高手低鬧出不少笑話。

所以企業人員在堅持“知行合一”原則時,應該堅決杜絕上述不良現象,不斷學習、踐行新知識,不斷形成企業的知識理論與實踐體系,達成“知行合一”。

3.實事求是原則

在企業層面,“實事”相當于企業內的各種系統,“是”就是各個系統過程(子系統)之間的關聯、滲透、融合、依賴等,“求”就是企業人員的行動。

簡而言之,企業人員要洞察和把握系統內各個過程之間的規律,從容駕馭內部系統,實現企業高質量發展。企業在實踐中常常輕視系統、過程的互動規律,仍然停留在只解決表面問題的層面,久而久之,問題就會越來越嚴重,影響企業高質量發展。

4.工匠精神原則

工匠精神有“熱愛、敬業、專注、堅持、精益求精、創新、道技合一”等特征。企業的工匠精神代表著團隊和員工的“大美絕活”,通過日積月累、持之以恒地打磨,為客戶提供高質量的產品和服務,實現組織目標。

有些企業為了追求短期利益扭曲了價值觀;選人、育人、用人、留人機制不健全,導致員工離職率持續高位;工匠型員工地位不高,無法獲得“以技術為榮”的使命感;職業技能教育沒有被重視,企業持續教育機制沒有建立起來,知識、技能的培訓相對不足。

在企業高質量發展道路上,堅持“工匠精神”格外重要,技術負責人、工程師應率先打磨出自己的 “金剛鉆”,帶動全體工人培育工匠精神。通過項目管理、QCC(品管圈)、持續改善專案、重大技術改造專案等,形成培育工匠精神的機制。企業管理者應認識到,弘揚“工匠精神”是走上高質量發展道路的基石。

規劃高質量發展路徑

規劃好企業高質量發展路徑有四個關鍵:管理者心智升級、企業文化頂層設計、對系統的規劃、對系統的運用。

1. 管理者心智升級

針對“企業存在的理由”,大多數企業都集中在“企業就是創造價值或創造客戶”的理解上。戴明在20世紀50年代指導日本企業管理提升時,第一步就是要求管理人員實現“心智升級”;任正非在人生低谷時,悟出了“做企業就是磨好豆腐給最親的人吃”的人生真諦,就是要通過優質的產品和服務展示“大美絕活”。

企業管理者在規劃高質量發展路徑時,首先就要升級心智,找到新起點。

2. 企業文化頂層設計

要確定企業的目的、使命、宗旨,建立企業愿景、核心價值觀和企業精神,同時構建企業文化的體系。

“目的、使命和宗旨”是解決企業“為什么活著”的問題。戴明指出,目的和宗旨具有一致性、恒久性,成員彼此成為一體,才能最佳化。如默克公司“保障且改善人類的生活”、索尼公司“為了大眾利益,體驗先進與實用科技帶給人們的快樂”、迪士尼公司“讓人們快樂”、華為公司“把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界”等,這些企業把與快樂、幸福、美好等相關的、接近人類終極價值的追求作為使命和宗旨。

企業為了實現使命和愿景,凝聚形成企業核心價值觀,這是企業的內在價值判斷;而企業精神是外在的生命形態,是企業整體展現出來的精神面貌,內在價值判斷和外在生命形態融合在一起構成了企業的特質,便可以形成企業文化。

企業文化是企業系統的一個組成部分。注入了良知的企業文化是企業的持久競爭優勢,是企業行穩致遠的關鍵,也是高質量發展規劃的關鍵。

3. 對系統的規劃

企業在系統規劃時,管理者應盡可能地剔除科學管理時代的系統特征,可以從以下四個方面著手。

企業要對創造價值的“主航道”進行規劃。戴明提出的“把生產視作一個系統”可以作為企業的關鍵參考,現在的國際管理體系標準、豐田生產體系等都可以作為“系統規劃”的參考。

企業對新領導力系統進行“系統規劃”,這些新領導力包括但不限于:

能以系統來思考并知道如何領導系統;能了解計劃的變動并解決問題;能了解如何學習、發展和改善,并能領導真正的學習與改善;能了解人們以及他們為何這樣做;能了解系統、變異、學習和人類行為之間的相依和互動,并能知道某一部分如何影響其他部分;能賦予組織以愿景、意義、方向和焦點。

企業對員工的關懷系統也要進行規劃。如戴明所說“消除造成員工恐懼的障礙”,讓員工快樂工作,在工作中實現人的全面解放,成就美好工作美好生活。在這個方面,企業管理者不妨參考一下戴明管理十四要點。

企業要對自身“高質量發展”的指標測量體系進行規劃,在規劃這些測量指標時,千萬不要將之作為員工的考核系統,不要忘了戴明的“廢除目標管理和績效考核”的告誡。

這些測量指標可以從“高效”和“可持續”的維度展開,如“高效”,可以從3E(效果、效率、消除浪費)方面考慮;“可持續”可以從企業永續經營能力、提供就業機會、員工的美好生活方面選取。

4. 對系統的應用

任何規劃都要形成系統性舉措和行動,同時輔之以堅定的意志力和行動力。在這個階段,企業應圍繞著整合后的管理體系制定規劃方案,如質量管理體系、企業社會責任管理體系、環境管理體系、信息系統管理體系、產品研發管理體系等。

在系統應用過程中,可以按照目的、系統、團隊合作(職能、過程、能力、角色、結構、人事)的順序,每個過程通過“目的”牽引、“系統”運行和團隊合作,實現高質量發展。正如戴明所說“唯有追求質量、生產力和服務的一致目的,并投注智慧和毅力的企業,才能生存”。

為了確保系統高質量運行,管理者應擔負起責任。

戴明指出,管理者要讓每個員工清晰地知道系統的目的、員工的職責;協助員工成為企業系統的一部分,引導其與相關人員進行合作,以達成最佳狀態,進而實現系統的目標;尊重員工的差異,設法引導員工對工作的興趣;管理者必須是永續的學習者,不斷鼓勵伙伴、下屬進修學習;管理者要做教練和顧問,而不是法官和指責者;培養自己的人格魅力,建立信任感,營造一個鼓勵自由和創新的環境,保持開放心態。

綜上所述,企業完成了上述步驟就奠定了高質量發展的基礎,強化“知行合一”,企業才能真正走上高質量發展的道路。

|

|