莫讓內控成了“皇帝的新裝”

筆者在上市輔導咨詢工作中,遇到的高頻詞匯之一就是“內控”。上交所和深交所對IPO企業的發行條件中均有明確且硬性的規定,即企業內部控制制度健全且被有效執行,會計師事務所需要對企業內控出具無保留意見的鑒證報告。

所以咨詢機構、上市審計的會計師事務所、保薦機構、準備上市的企業員工等無時不刻不把內控一詞掛嘴邊,內控成了“皇帝的新裝”,大家都假裝懂得內控,看似對其頗為了解,可中小企業中絕大多數人(包括管理者)對內控有專業深入理解的寥寥無幾。

要想順利推進企業的內部控制建設,有必要對企業全體人員或者參與企業內控建設的人員進行內控概念培訓,使大家從理念上認知和認同內控,全面和深入地理解其對企業的必要性和作用,建立切合時宜并能夠實現高效運行、成本節約、創造利潤和風險管控的組織結構和流程,而且能在各業務環節、各部門、各崗位工作中得到落實。以下是筆者對內控的理解。

內控水平差的企業

不宜直接用管理軟件

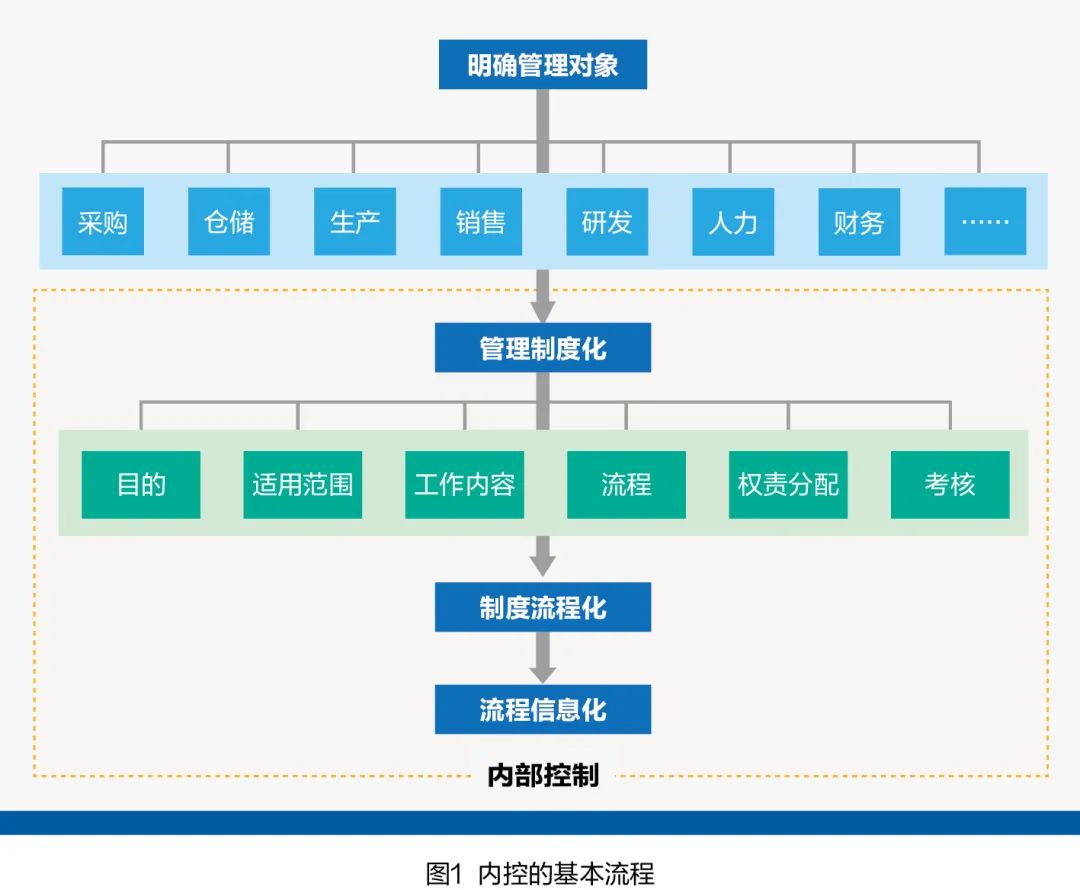

內控即“管理制度化—制度流程化—流程信息化”(如圖1所示)。

內控要有標準,而不是管理者隨意決定和改變,因此應制定內控管理制度予以約束;要想使員工自覺地執行管理制度以及形成管理工具,明確分工、授權和職責,就要將制度細化為管理流程;管理流程確定后,便要確保流程得以嚴格執行,不能因為人情、惰性等更改或略過任意環節。

嚴格執行管理流程意味著需要更多的時間和人力成本,特別是在跨部門、跨地域的工作流程化后,企業所需的時間和人工成本更高。

如何在固化流程的同時提高執行效率,節約人工成本,就需要把員工的一些工作交給軟件運行,比如ERP軟件、CRM軟件等。既然信息化管理軟件可以鎖定內控管理流程以及提高管理效率,那是不是內控水平差的企業直接用管理軟件,按管理軟件中的流程執行就可以了?當然不是,有以下三個原因:

一是“管理制度化—制度流程化—流程信息化”三者是遞進關系,如果企業沒有形成內控管理制度和流程,管理層和員工便不知道管理的標準,對于如何正確開展各崗位工作,如何執行、設置或設計管理軟件中的流程更會毫無頭緒。

二是每家企業都是一個特有的組織生態系統,管理環境各不相同,管理軟件中固有的標準化流程并不一定適合所有企業。

三是企業不應該以強行切合軟件中的固定流程為出發點來建立管理流程,而應該以尋找和建立切合企業現狀的管理流程為目標,去選擇甚至設計開發軟件。

如果在企業的管理流程化不完善時直接用管理軟件的話,要么大家不理解軟件中的流程而應付了事,要么為了利用管理軟件而進行并不適合企業的管理流程,大家疲于完成軟件中設置的工作,不但沒有達到效果,反而影響工作進度。

比如筆者接觸的中小企業中,不少企業購買的信息化管理軟件只被當成業務數據記錄和統計軟件,其流程化管理、數據分析、支持有效決策、去人工化的效用均沒有得到發揮。

甚至有企業因為上線的ERP系統中沒有換貨流程,在客戶需要換貨的情況下無法操作,只能走退貨流程后重新下訂單,這些操作使工作效率大打折扣。流程信息化是企業內控管理的最后一步。信息化管理軟件本身并不能提高企業的內控水平,管理軟件只是流程化的載體,而內控水平取決于企業管理制度和流程化的完善與否。

企業達到了一定的管理水平后再采用軟件固化管理流程,才能實現管理與軟件的結合,發揮軟件在管理中的最大效用,不能本末倒置。就好比只有武功高強的人才能駕馭絕世兵器,而不是有了絕世兵器就能夠提高武功。

所以企業在進行內控建設時,如果不具備建立內控體系的能力,應先請企業管理咨詢師幫助企業建立管理制度和流程,然后再用軟件輔助工作。

管理咨詢提供的是解決方案,軟件是解決方案的工具。

內控制度應適合企業現狀

任何規模和管理水平的企業均可以做好內控。內控制度不是一成不變的,有效內控的標準就是在企業的每個發展階段,有適合其現狀的內控管理,即內控要適應企業的規模、特征和發展階段,考慮必要性、實用性、適應性和經濟性,從而找到適合自身企業的內控標準。

比如,不是每家企業都適合花費高額成本用ERP系統,一個功能簡單的廉價會計做賬軟件也可以做好供應鏈管理、會計核算和財務管理,在家庭企業用信得過的家人朋友做財務負責人也是有效內控。企業內控可以劃分為兩個層次,一個是微觀導向的具體業務基本工作流程,另一個是宏觀導向的企業自上而下的組織架構設計和崗位定責。前者是企業內控的血肉,后者是骨架,二者融為一體才是完整的企業內控。

因為在企業發展中,管理逐漸由粗放化向精細化演變。在管理粗放化階段,先建立具體業務的工作流程,因為它更合時宜且具有靈活性。

比如項目組可以制訂項目實施方案、計劃、預算,編制階段性進度報告、質量報告、預算執行偏差分析報告,與客戶對接、編制決算報告,項目交付后獲得客戶反饋、進行項目文件檔案管理等流程,不用單獨設置專門的項目管理部門來對項目實施和交付進行管控。

在管理精細化階段,則需要建立完善的組織架構,明確崗位職責,與粗放階段相比相對固化和標準化,比如專門建立項目管理部和設置項目經理負責對項目實施和交付進行全程管控。對于具備一定規模準備上市的企業來說,需要具備什么樣的條件才能做到符合上市要求的內控呢?

上市意味著企業不再是老板一個人或者少數幾個股東所有,而是同時歸大量中小股東所有,要想維護中小股東的利益就需要完善且有效的內控管理機制。

準備上市的企業全面做好內控需要具備三個基本條件,即完整的組織架構及人員配備、相對完整的管理制度、具備信息化管理的條件。

并不是所有企業都應該按照規模大的上市企業樣板設立各種部門和崗位,應結合企業的實際情況對機構設置、人員配備、權責分配、崗位整合情況進行梳理,只要能達到實現有效內控的目的,可采取的形式是多種多樣的。

內控一旦流于形式,不僅讓員工苦不堪言,企業還沒有任何收效,得不償失

內控制度應具有可操作性

很多情況下,內控被貼上如下標簽:內控就是要求、實施麻煩、增加工作量、增加成本、多此一舉、員工執行意愿不高……這是企業把內控以形式主義對待的后果,內控一旦流于形式不僅讓員工苦不堪言,企業還沒有任何收效,得不償失。

這一情況的主要原因是內控定位錯位,內控是服務于業務,而不是限制業務(除特別限定外,本文中“業務”是指經營管理活動中的所有工作事項),要以追求實際效果的前提和從執行業務的合理性出發制定內控措施,提高業務運作流程的便利性,如此內控措施才具有可操作性。企業做內控要有服務意識,除了內控制度要有便利性和可操作性外,管理者還要解決員工能否有效執行的問題,在推行內控制度前要先了解員工執行時的障礙,有針對性地做出調整后再實施內控制度,只有掃清員工執行內控措施的障礙后,才會提高他們履行的積極性。

比如,企業與客戶簽訂了年度銷售框架合同,內控制度要求企業日常發貨需要有客戶訂貨單,但之前客戶一般直接給業務員打電話或者發微信要貨,因每次要的貨不多,所以就沒填寫訂貨單,一旦要求客戶出具訂貨單,他們便覺得麻煩。

為了使這一制度有效執行,管理者可以幫助銷售部門設計好固定格式的訂貨單給業務員,在客戶打電話或者發微信提貨時,業務員將訂貨單填好后發送給客戶,再讓客戶確認并簽字蓋章后拍照反饋給業務員。把外在的內控制度和流程融入員工的認知形成職業操守,這才是最為有效的內控。會計核算中會計人員需要業務員向客戶收取蓋章后的驗收單,財務拿到后才會開具發票和確認收入。但有的業務在貨物出庫時就能確認收入,有的業務確實得獲得客戶驗收單后才能確認收入,這取決于具體的業務實質,如果一概而論便會給業務流程的順利流轉增加障礙,降低工作效率。

通常情況下,對于具有通用性、單位價值低、無須進行技術性質檢或者安裝調試的產品,在沒有合同特別約定的情況下,在客戶收貨簽收時按照對賬單確認收入、運至客戶指定地點時確認收入、發貨時確認收入均可;而對于具有專用性、單位價值高、需要技術性質檢或者安裝調試的產品,在獲得客戶驗收單或者驗收期滿后再確認收入。

比如,常見的銷售發貨模式是客戶自提、送貨上門,產品一般是客戶定制或者通用標準化的,客戶不需要單獨對其進行技術性檢測,如果統一要求業務員獲得客戶的簽收單才能確認收入就不符合業務實際情況,也不便于業務員執行,增加了業務執行的成本。

對此,在會計核算制度以及相關內控制度中應該明確:在客戶自提的交易模式下,貨物出庫裝車即可確認收入,確認收入的憑證是出庫單、客戶提貨單或者經司機確認的發貨單等單據形式;送貨上門的交易模式在獲得客戶簽收單后確認收入。

如此,內控制度才符合業務實際,具有操作性和合理性。內控和會計核算是服務于企業業務而非給業務的執行設限,為了流程周轉順利,會計部門有職責做好內控,內控的前提是要具有業務合理性,而不是違背業務合理性來迎合形式上的流程和制度要求,如此才符合《企業內部控制基本規范》中列明的適應性原則和成本效益原則。

因此,在理解內控的作用前,企業必須明確內控的定位,就內控在企業的作用而言,企業中的一切管理都是內控,經營管理的最終目的是創造業績,內控的作用即創造業績,內控水平即反映企業管理水平,這才是內控的本質作用。

通過指引框架

理解內控基本規范

根據財政部、證監會、審計署、原銀監會、原保監會聯合發布的《企業內部控制應用指引》,企業內控涵蓋的內容包括組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統等十八個章節,覆蓋企業經營管理的方方面面。但是,《企業內部控制基本規范》(介紹內控五要素)是內控的本質,《企業內部控制應用指引》(內控十八章)是參考形式,這種通用化的參考形式意味著不是每家企業都能完全按照其中的應用指引開展內控建設。

只有理解基本規范才真正懂得內控,進而探索出符合企業實際的個性化內控管理。

在實踐中,企業內控可能少于十八個章節,也可能遠遠多于十八個章節,企業要根據企業經營管理情況,不必拘泥于上述十八個章節的參考形式,用探索的眼光去梳理企業的每一項業務比按照應用指引去建設企業內控更重要。

內控制度要有明文規定

內控制度確保企業有效地開展內控管理工作,比如小微企業領導要求公司付款流程中所有付款需經過自己簽字審批后才能執行,但若沒有明文規定,新員工就會不明所以。內控制度明文規定的作用主要體現在三個方面:

一是內部管理的需要。企業員工會流動,培訓新員工時就以內控制度手冊為準,權責明確,照章執行,避免員工糾紛和執行過程中的扯皮、人情干擾。

二是管理水平體現的需要。制度和執行是內控表與里的關系,制度要健全、執行要有效,內控才能表里如一,比如2020年創業板申報IPO被否掉的企業“仙迪股份”,其報告期內收入確認進行了大比例調整,與原始報表產生很大差異,他們解釋為會計差錯,同時卻披露了非常詳細的收入確認相關內控制度,說明內控制度僅流于形式,如果嚴格執行相關制度可能就不會導致會計差錯。

三是對外披露的需要。內控制度為中介機構進行核查時提供指引,同時,需要在公告中進行披露以應對IPO審核問詢,以及成功上市后持續披露以符合監管要求。

編制內控制度時首先要注意,一個完整的內控制度需要具備目的、適用范圍、工作內容、流程、權責分配、考核共六部分內容。

若只有內控要求而沒有考核,在企業員工能否嚴格執行上就沒了約束力,也就做不到有效內控,頂多東施效顰,企業還將會產生不必要的內耗。

其次要注意制度構成。在《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》的指引下,企業應從實際出發,根據所屬行業屬性、自身經營屬性從以下模塊選擇來擬訂內控制度:

資金管理、采購管理、倉儲管理、生產管理、銷售管理、資產管理、會計核算、費用管理、擔保管理、合同管理、子公司管理、人力資源管理、信息系統管理、關聯交易管理、內部審計、研發管理,后續酌情擬訂的非必要內控制度包括投融資管理、預算管理、業務外包管理、公司治理、發展戰略、社會責任及企業文化等。

|

|