第四次管理革命:轉型的戰略

管理百年:

從“效率第一”到“價值第一”

科學技術革命推動了工業革命出現,世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布認為,我們正處在第四次工業革命時代,他使用“工業革命”這個概念來表示“工業領域突然出現的劇變”。

當今世界正處在一個工業革命的歷史拐點上,從基因測序到納米技術,從可再生能源到量子計算,從人工智能到機器學習,從互聯網到物聯網,數字、物理和生物三大技術領域的互動和融合,正在引發全球經濟發生深刻的變革,始于21世紀初的第四次工業革命已經拉開序幕。

科學革命和工業革命共同催生了管理革命。當然,推動管理革命的因素除了科學技術之外,對人性的認知也起到至關重要的作用。管理是個古老的話題,但具有現代科學意義上的“管理理論”,誕生于二十世紀初,因此,本文將對管理模式變革的研究起點確定為1901年。

從1901年到今天,在過去的100多年歷史中,管理理論層出不窮,管理流派紛繁復雜,技術革新和人性的發展導致管理領域發生多次巨變。本文將管理學過去100多年的發展歷史,劃分為四次管理革命。

第一次管理革命發生在1901年至1940年,主題是科學管理,“科學管理之父”弗雷德里克·泰勒(1856~1915)吹起了第一次管理革命的號角,開創了一個新的管理時代。

“共同富裕”是科學管理之魂。泰勒強調,科學管理的首要目的是保證雇主最大限度的富裕,以及每位員工的最大富裕。科學管理強調勞資雙方的共同利益,因為削減工資既不符合雇主的利益,也不符合工人們的利益。

科學管理就是要運用一系列的制度和方法來激勵工人們更加努力地工作,釋放他們渴望財富的內在動力,提高工人們的工作效率,以創造更多的財富,實現勞資雙方的共贏。

第二次管理革命發生在1941年至1970年,主題是人本管理,這次革命將關注的視角從“效率”轉向“人性”,研究人性動機的各種理論應時而生,各種理論、學說粉墨登場,以“社會人”這一嶄新的概念替代了“經濟人”,管理步入“人本管理”的新時代。

在第二次管理革命中,人與組織的關系被重新定義。或者說是人戰勝了機器,而在科學管理時代,人是機器的附庸。人在企業的諸多資源要素中躍升為“第一要素”,越來越多的管理學者呼吁“企業管理的核心就是人,而不是機器”。盡管效率的提升依然是企業面臨的最大挑戰,但是,提升效率的法寶則從“提高機器效率”轉向“激活人的動力”。

動力源于動機,而人的動機是復雜的。在第二次管理革命期間,員工的滿意度和工作動機成為組織行為學家研究的熱門話題,人們意識到只有識別員工的動機,滿足員工的需求,才有可能提高員工的動力,進而提升企業的效率,這是一個邏輯清晰的激勵路徑。

第三次管理革命發生在1971年至2000年,主題是精益管理,這次革命的突出特點是“以顧客為中心”,管理視角從組織內部轉向組織外部,以流程再造和精益管理為基礎,讓臃腫的大企業變得靈活,發揮小型團隊的創造力,構建“客戶中心型”組織成為這個時代的主旋律。

更有意思的是,第三次管理革命的主角從美國轉移到日本,以豐田為代表的亞洲企業第一次引領了管理革命。精益管理成為第三次管理革命的主流模式,讓顧客和團隊的價值凸顯出來。

建立“顧客中心型”組織,培育“以顧客為導向”的文化。不管是科學管理時代,還是人本管理時代,企業管理的模式總體上是 “以生產為導向”,進行大規模制造。大企業在市場中占據強勢地位,顧客的聲音微弱而沒有影響力。而精益管理模式則把顧客放在了首位,不管是流程再造,還是全面質量管理,都堅持“由顧客確定產品價值”的原則。

當我們走入二十一世紀,管理發展也進入了新紀元,誕生了第四次管理革命。2000年,世界經濟論壇年會的主題是“新的開端,創造不同”,提出了人類在新世紀將面臨網絡革命和遺傳基因革命兩大革命的巨大挑戰,這些技術革命將顛覆傳統經濟,催生新經濟、新管理。

從四次管理革命發展的特點來看,技術的革新一直是重塑管理的核心因素。在第四次管理革命時代,人工智能(Artificial Intelligence)、區塊鏈(Block Chain)、云計算(Cloud)、大數據(Big Data)、邊緣計算(Edge Computing)等五大核心技術不斷重塑企業的商業模式和管理模式,因此,筆者將第四次管理革命稱為管理的“ABCDE時代”。

在第四次管理革命中,互聯網消除了距離,組織去中心化成為趨勢,傳統的科層式組織模式將被徹底顛覆,組織將從“流程型組織”向“生態型組織”轉型;物聯網的興起讓萬物互聯互通成為可能,連接力成為組織的核心競爭能力,這將重塑企業的生產方式、價值創造模式,“以產品為中心的大規模制造”將向“以用戶為中心的大規模定制”轉型。

第四次管理革命的核心是“價值共生”,“人的價值第一”將成為設計組織模式、管理模式、商業模式的基石。這就要求管理者們必須重新審視傳統的以公司為中心的價值創造體系,這種體系已經為我們服務了一百多年。現在,我們需要一個新的價值創造的參照體系,這就是以共同創造價值為中心的新型管理體系。

從“效率第一”到“價值第一”,管理學走過了一百多年的歷史,不斷推動從“經濟人”到“自主人”的跨越。見表1。  一些世界級企業已經拉開第四次管理革命的帷幕,它們開始了艱難和痛苦的探索和轉型,并取得了卓越的成果。本文以六家世界級企業為核心案例,分析它們在第四次管理革命時代轉型的戰略,這些企業都是在第四次管理革命中轉型的典范。

一些世界級企業已經拉開第四次管理革命的帷幕,它們開始了艱難和痛苦的探索和轉型,并取得了卓越的成果。本文以六家世界級企業為核心案例,分析它們在第四次管理革命時代轉型的戰略,這些企業都是在第四次管理革命中轉型的典范。

案例:

六家世界500強企業

為了從更為廣闊的管理視角來分析第四次管理革命時代企業轉型的戰略方向,以及探尋組織管理的新模式和新機制,本文采用“多案例研究”方法來研究世界級企業的轉型戰略。

本文選取六家分別來自中國、美國、德國和日本的“變革巨人”進行深度研究,這些案例分別是:海爾、阿里巴巴、蘋果、亞馬遜、西門子、豐田汽車。

這六家企業是全球公認的變革巨人,它們長期堅持推動轉型與變革。這六家企業分別代表兩個不同的陣營,一個陣營是傳統企業的轉型,另一個陣營則是互聯網企業的轉型,其中海爾、蘋果、西門子和豐田屬于第一陣營,它們都出身于傳統行業,而阿里巴巴和亞馬遜則天生擁有互聯網基因。

從企業變革歷史來看,這六家公司都不是新創企業,而是“持續變革者”,最年輕的阿里巴巴今年20歲,最年長的西門子已是172歲“高齡”,這六家企業的平均年齡為63歲,它們無疑都是領先且成熟的世界級企業。

另外,從2019年世界500強企業榜單的數量來看,排在前五名的國家分別是美國(121家)、中國(129家),日本(52家)、法國(31家)、德國(29家),這表明以上幾個國家的企業是推動全球管理進步的重要推動力量,因此本文所選擇的六個企業案例具有全球代表性,涵蓋了北美、亞太、歐盟三大世界經濟體。

經過數據分析對比,筆者發現這六家世界級企業的轉型方向高度一致。在第四次管理革命時代,它們都毫不猶豫地向平臺生態企業轉型,它們的戰略目標是構建“生生不息的生態系統”。

同時,六家世界級的企業都把“價值共生”視為在物聯網時代企業轉型的“指南針”,它們在構建管理新模式的過程中始終不背離 “人的價值第一”這一基本原則,盡管每家企業的表述方式各有不同。“人的價值最大化”是企業在不確定環境中可持續發展的方向和原則,也是轉型的“魔法棒”。具體見表2。

V+模式:

企業轉型的 “戰略地圖”和“實施路徑”

轉型的本質是轉換不同的價值創造模式,它始終需要回答三個基本問題:創造什么價值?能不能創造價值?如何創造價值?筆者在前面曾經指出,前三次管理革命的秘方是“效率至上”,這意味著“效率”是創造價值的重要手段,而第四次管理革命的秘方是“價值至上”,“共生”是價值創造的“不二法門”。

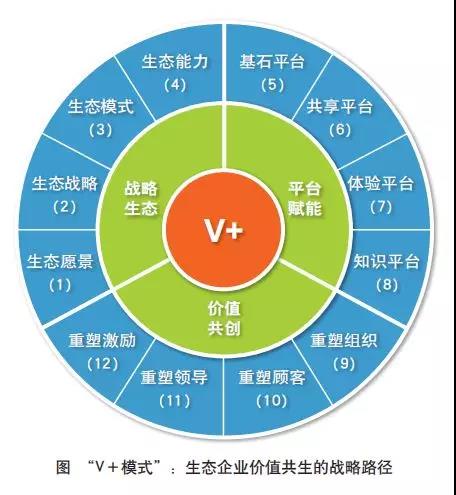

基于對六家世界級企業商業模式和管理模式的研究,筆者把這些世界級企業正在構建的模式定義為“價值+模式”(即Value +模式,簡稱為“V+模式”,見圖1)。

“V+模式”包括“一個中心、三個維度”,其中一個中心是指“以價值共生為中心”,三個維度是指戰略生態、平臺賦能和價值共創,每個維度聚焦于價值共生中的一個核心問題。其中,“戰略生態”回答的問題是:創造什么價值?“平臺賦能”回答的問題是:能不能創造價值?價值共創回答的問題是:如何創造價值?

●第一個問題有關平臺生態圈的愿景、使命、戰略和能力,它的核心是戰略生態化,即戰略生態。

●第二個問題涉及平臺生態系統的平臺、結構、資源和組織,它的核心是組織平臺化,即平臺賦能。

●第三個問題則需要明確生態圈中員工與顧客的角色、激勵及其價值創造機制,它的核心是價值共創化,即價值共創。

V+模式展示了構建平臺生態系統所需要的十二條戰略路徑,每一條戰略路徑對應著構建平臺生態系統所需要解決的一個核心問題。整個V+模式解釋了平臺生態系統創建、生長和發展的過程,并將有利于生態系統繁榮昌盛的各種原則有機連接。

戰略:

從產品到生態的演變

傳統的戰略觀認為,戰略的最基本任務是識別機遇和分配資源,從而將目標和資源有效匹配企業。這種觀點認為“戰略即匹配”,企業需要根據所擁有的資源來制定相應的戰略目標。

這種戰略觀點是相對封閉的,局限于企業自己所擁有的資源來制定戰略目標。新的戰略觀認為“戰略即生態”,企業可以在資源和目標之間創造一種不匹配來激發創業創新精神,然而,這種不匹配并不是通過減少資源來實現,而是通過提高目標的挑戰性來實現。

在這種戰略觀的指引下,企業的關注點不是擁有多少資源,而是整合資源為用戶提供價值的能力,這是開放的生態戰略。在前三次管理革命中,戰略聚焦于“產品和解決方案”,而在第四次管理革命中,戰略聚焦于“平臺和生態”。戰略是對環境的應對策略,隨著競爭環境的不斷演變,戰略模式也不斷升級、迭代。

“戰略生態”共包括生態愿景、生態戰略、生態模式和生態能力等四條戰略路徑。

1.生態愿景

“愿景”是平臺生態系統戰略的最高級表現形式,它引領著生態系統各成員企業以及每一個參與者的發展和進化方向。社會生物學家認為人類的進化是一種“雙軌進化”,即包括生命進化和文化進化兩種模式。促進兩種進化模式的因素也各不相同,生命的進化取決于“基因”,而文化的進化取決于“模因”。

本文把平臺生態系統視為一個有生命力的組織,“愿景”則是這個生態系統的“心靈”和“模因”。如果沒有愿景,平臺生態系統的所有企業和所有參與者都不能健康發展。所以,“愿景”是平臺生態系統成員企業共同進化、生生不息的牽引力。

打一個比喻,“愿景”是平臺生態系統的“太陽”,如果沒有太陽,生態系統中的萬物不能生長;生態系統的成員們就像是“向日葵”,向日葵需要“向陽而生”,盡管生態系統中的成員企業可能分布于不同的產業,但它們都需要緊緊圍繞著生態系統的共同愿景來調整自己的戰略和方向,協同進化和發展。

2. 生態戰略

本文把戰略管理分為四個層次,即戰略1.0、戰略2.0、戰略3.0和戰略4.0。戰略4.0的核心是生態戰略,它的本質是開放、連接和共贏。生態戰略和傳統戰略在經濟模式、戰略思維、競爭戰略和組織形式方面都有很大不同。

在第四次管理革命時代,企業要么生態化,要么被生態化。企業的具體戰略選擇可能只有兩種:生態化和專業化。對于那些大型的領先企業而言,它們的戰略選擇就是構建生生不息的平臺生態系統;而對于中小企業而言,它們的戰略選擇就是專業化,通過融入大企業所構建的平臺生態系統中獲得生存和發展。

本文將致力于構建平臺生態系統的企業稱之為“生態企業”,它們是平臺生態圈的建構者。生態企業關注的是平臺生態圈的整體健康和競爭力,而且,它們將平臺生態圈視為一個有機的創業創新生態系統,而不僅僅是傳統的供應鏈伙伴或者產業集群的聯合體。

生態企業扮演著生態圈中的骨干角色,首先,它們致力于推動整個生態系統內的價值創造活動,其中既包括合作伙伴與自己的合作,也包括成員企業之間的合作;其次,生態企業通過設計生態圈的結構、機制而維持生態系統的健康。

設計平臺生態結構是一項非常復雜的系統工程,多樣性和協同性是兩個重要原則。

多樣性不僅可以幫助平臺生態圈應對不確定性環境帶來的競爭壓力,有效緩解生態環境變化所帶來的沖擊,而且有利于生態圈整體價值的創造,可以形成不同的產業鏈,或者產業集群;

協同性可以幫助生態系統的成員們在合作與競爭中協同發展,強調以“企業生態位”的思想來看待自己和對待他人,最終實現生態系統中各參與方的共生、共贏。

3. 生態模式

物聯網時代的商業模式有三個核心要素:智能互聯、數據驅動、價值網絡。本文所研究的六家生態企業將以上三個要素融入自己的商業模式中,創造了一種全新的商業模式,筆者將其定義為“云管端一體化”的生態模式,它包括云、管、端三個核心組成部分。

所謂“云”,是指云端服務,主要包括數據中心、數字大腦、應用平臺等;

所謂“管”,是指連接智能終端與云端服務的管道,它的作用是數據傳遞和互聯互通,主要包括網絡架構和連接設備等等;

所謂“端”,是指終端產品,這類產品不再是傳統的機械式產品,而是智能終端產品,它既包括智能硬件,也包括軟件應用。比如海爾的“網器”就是傳統電器產品的智能化。

在成長模式上,筆者發現生態型企業在構建平臺生態系統時通常采用三種成長模式,可分別定義為:內生型模式、外生型模式、內外共生型模式。

“內生型”是一種內部創業孵化模式,通過搭建創業平臺,支持企業內部員工進行轉型,并不斷孵化創業公司,這是一種內涵式的成長模式;

“外生型”通過并購的方式將外部創業公司并入自己的生態圈,這是一種外延式的擴張模式;

“內外共生型”模式則兼具內生和外生兩種模式,將內部孵化和外部并購相互融合。

這六家世界級企業都采用了第三種模式,即通過“雙軌道模式”來擴展自己的平臺生態系統。

4. 生態能力

“核心競爭力”這一概念出現在第三次管理革命的中期,那時,全世界的大企業正在致力于多元化的重組與并購,流程再造更是如火如荼。普拉哈拉德和哈默爾將“核心競爭力”定義為組織內的集體學習能力,尤其是如何協調各種生產技能并且把多種技術整合在一起的能力。

在此基礎上,他們指出核心競爭有三個主要作用。

●首先,核心競爭力能夠為公司進入多個市場提供方便;

●第二,核心競爭力應當對最終產品為客戶帶來的可感知價值有重大貢獻;

●最后一點,核心競爭力應當是競爭對手難以模仿的。

如果核心競爭力是各項技術和生產技能的復雜的融合,那么這項能力就難以被競爭對手模仿。

核心競爭力的思維本質是“產品思維”,兩位作者當時認為全球競爭共分三個層面:核心競爭力、核心產品以及最終產品。在以共享經濟、數字經濟為核心特征的第四次管理革命時期,世界級的企業已經從“產品型組織”轉型為“生態型組織”, 顯然,二十世紀九十年代發展起來的核心競爭力理論已經不能支持生態企業的戰略了,核心競爭力也不能為數字經濟體帶來競爭優勢。

基于“生態思維”,而不是“產品思維”,筆者將生態系統的核心競爭力定義為“價值元力”,即生態型組織創造價值和實現價值的“原動力”,它是平臺生態系統競爭優勢的來源。價值元力不是一項單獨的能力,而是一系列能力的組合。

它包含兩大維度,第一個維度是由人工智能、區塊鏈、云計算和大數據等所產生的“硬能力”;第二個維度是善德、雄心、學習、獨特、共鳴等產生的“軟能力”,兩種能力的融合可謂“剛柔相濟”。

第四次管理革命是“價值共生”時代,不再是“產品管理”時代,“價值元力”將取代“核心競爭力”成為平臺生態型組織新的競爭優勢來源。

平臺:

賦能生態系統的“黑土地”

和傳統企業相比,生態企業的組織模式更加復雜,生態圈的繁榮不僅取決于各方的互動參與、共創共贏,更取決于平臺的能力。打一個比喻,平臺能力就是生態圈中的“黑土地”。在肥沃的“黑土地”上,可以生長“大豆”“高粱”“土豆”……各種農作物。

同樣,在一個生態系統之中,平臺能力越強,越能賦能創業者、賦能企業、賦能生態,越能讓更多的小微企業、伙伴、各類資源方在平臺上生長和發展,形成合力,共同為用戶持續創造價值。

本文所研究的六家世界級生態企業,基于“平臺+生態”的戰略,都致力于打造平臺能力,培育生態系統中的“黑土地”,它們構建了各種各樣的平臺,共同賦能生態系統的企業和參與者,讓生態伙伴們專注于為用戶創造價值。

在一個生生不息的平臺生態系統中,最為核心的有四類平臺:基石平臺、共享平臺、體驗平臺和知識平臺。

1.基石平臺

“黑土地”的營養主要來自土壤中的有機物質,而在平臺生態系統中,基石平臺的重要功能就是為生態網絡提供有機物質,其中最重要的有機物質是“數據”。在第四次管理革命時代,“數據”是生態網絡中的戰略資源和核心資產,“云計算”是核心生產力,人工智能是核心技術。

所謂基石平臺,就是生態網絡中各成員企業利用“計算能力和數據資產”共創價值的“智能”技術底層平臺。基石平臺能夠為生態網絡中的成員企業提供解決問題的整套技術、工具和方案,借助一系列的接口或界面,將相關功能集成并提供給生態網絡中的企業成員,承擔著為生態圈成員企業“數據智能”的賦能功能。

利用基石平臺上的接口或者界面、工具和技術,成員企業可以根據用戶的需求開發自己獨特的應用平臺或者產品,以創造更多的價值。因此,基石平臺的核心特征是資源開放、價值共創和價值共享。

在生態企業構建的平臺生態系統中,“基石平臺”的定位是“應用平臺的基礎平臺”即“平臺中的平臺”,海爾、阿里巴巴、蘋果、亞馬遜、豐田汽車、西門子這六家領先的生態企業,正是憑借著自己所傾力構建的基石平臺,讓自己處于平臺生態系統中的基石地位,成為各自生態系統價值網絡的中心。

依賴基石平臺的核心技術,平臺企業不僅捍衛著整個生態體系的健康,防范其他競爭平臺企業的入侵,同時,也為整個生態體系企業物種的多樣性、穩定性、創新性和競爭性奠定了基礎。

2.共享平臺

“黑土地”的第二類重要有機物質是“組織能力”,這一能力由生態系統中的“共享平臺”來提供。筆者將共享平臺定義為管理與運營職能的集成平臺。共享平臺能夠為生態系統中的伙伴企業提供包括財務、人力、采購、物流、信息化等一體化的整合服務。

共享平臺將管理職能由傳統“管控”轉變為“賦能”,服務和驅動一線的小微企業為用戶創造價值,為小微企業的成長賦予“組織能力”,幫助它們在共享平臺上高效率運營。

六家生態企業將共享平臺定位成平臺生態系統的壓艙石,穩定的共享平臺能夠提高一線團隊的敏捷力,讓它們更加快速和敏捷地發現用戶的需求,及時為用戶提供具有競爭力的價值。生態系統是多樣性與統一性、敏捷性與穩定性融合得最為完美的有機社群。

這些特征在萬物互聯時代表現尤為突出,即呈現出多樣性(大規模定制化生產)與統一性(數據與算法的基礎支撐平臺),敏捷性(決策、執行的快速響應)與穩定性(功能模塊的沉淀與賦能機制)高效有機融合的特點。如果說多樣性與統一性的高效有機融合是生態型商業模式的核心特征,那么,敏捷性與穩定性的高效有機融合則是生態型組織架構的核心特征。

3.體驗平臺

我們必須清晰地認識到,長久以來以“企業為中心”的思維方式到底在多大程度上限制了我們向“價值共生”模式轉變。在第四次管理革命時代,價值創造方式已經發生了顛覆性的變化,企業未來的競爭將依賴于一種新的價值創造方法,即以個體為中心,由消費者和企業共創價值。

所以,企業管理者必須學會站在個體消費者的角度來體驗這個世界,秉持“消費者思維”或者“顧客主義”,將顧客價值體驗視為一切問題的出發點,尋找與顧客共生的價值創造空間。

“體驗”是生態系統“黑土地”的第三類重要有機物質,戰略管理學者C.K.普拉哈拉德和拉馬斯瓦米在《消費者王朝》一書中指出,對消費者來說,決定價值大小的主要因素是產品或者服務所帶來的體驗質量,共創體驗已經成為價值的基礎,因此,在未來的平臺生態系統中,建造共同體驗的平臺和機制將是生態企業的一個根本性挑戰。

六家世界級企業不僅在產品戰略上堅持追求“極致的顧客體驗”,而且通過建立多場景的體驗環境,將傳統的交易平臺升級為體驗平臺,利用體驗平臺構建體驗網絡,將價值融入用戶的個性化體驗中,使得消費者與企業在交互中創造價值和獲取價值。

4.知識平臺

知識和智慧是創造價值的基礎,沒有知識和智慧的共創就無法實現價值的共創。無數個企業失敗的故事告訴我們,絕大多數企業的沒落或失敗,要么是窮盡了企業的知識和智慧,要么是沒有發揮企業內部成員的集體知識和智慧。

一旦失去了知識和智慧,企業就失去了活力和創造性;而一旦失去了創造性,企業就會變得僵化,變得墨守成規。僵化的企業無法與外部動態的環境保持一致性變化,無法在競爭中保持靈活的適應性,無法在與外界的競爭中保持優勢,自然逃脫不了被淘汰的命運。

“知識”是生態系統“黑土地”的第四類重要有機物質。六家世界級企業在構建平臺生態系統時能夠快速吸收、創造知識和智慧,利用知識平臺,它們構建了全球知識共享網絡社群。從“個人智慧”“團隊智慧”,到“組織智慧”,再到“生態智慧”,這是生態企業建立智慧型組織的四個階梯。

生態企業的領導者都是 “激活生態智慧”和“駕馭生態協作”的高手,善于“到企業外面去尋求偉大的想法”,他們以“無差別心”的仁者心態,以“世界就是我的人力資源部”“世界就是我的研發部”的胸懷,堅持“不為所有,但為所用”的原則,開放組織的邊界,構建各種知識社群,吸納全社會身懷絕技的知識創造者進入企業的知識共享平臺,共同為用戶創造價值。

價值:

創造共同繁榮的“命運共生體”

從“效率第一”到“價值第一”, “價值共生”是第四次管理革命的主旋律,“一切以用戶價值為依歸”成為生態型企業戰略轉型的首要原則,而踐行這一原則需要將用戶、員工視為企業的兩條生命線。彼得·德魯克曾經指出,企業的首要利益關系者是顧客。如果沒有能夠讓顧客滿意,那么,其他任何事情都免談。

六家企業致力于構建“價值導向”的文化和機制,它包括價值創造、價值實現和價值分配三個核心環節,其目的是構建共同繁榮的“命運共生體”。

在這樣的價值共同體中,個體價值與企業價值相互融合,企業價值與生態價值相互融合。而為了實現這一戰略目標,生態型企業需要重塑組織、重塑顧客、重塑領導和重塑激勵。

1. 重塑組織

企業轉型遵循一個普遍的規律,即使命決定戰略,戰略決定組織結構,反過來,組織結構又會影響戰略。當企業的使命和戰略發生了改變,相應地,就需要調整組織結構以適應這種變化。

◆張瑞敏將其比喻為頭和身體的關系,“(使命)戰略制定后,組織結構要從屬于戰略。如果說戰略是頭的話,組織結構就是身體,當頭轉向戰略方向的時候,如果身體沒有轉,這個問題就很嚴重。說明企業還沒有真正轉過去。”

六家世界級企業在推動戰略轉型的同時,也同步推動組織轉型。在生態戰略的指引下,它們都致力于打造生機勃勃的生態組織。盡管這六家企業沒有共同的組織結構,每一家的組織結構都很獨特,但是,它們所構建的生態組織有四個共同標準,即敏捷性、生物性、信任與決策。這些基本的組織標準重塑了我們對組織結構、組織權力、組織邊界、決策模式的傳統認知。

在組織形式上,職能分權制、聯邦分權制和模擬分權制分別對應第一、二、三次管理革命的核心組織特征,事實上,這三種組織形式至今依然有很大的影響力。

但是,這些傳統的機械式組織模式正在遭受越來越嚴峻的挑戰,因為這些傳統的機械型企業追求的是精準、控制和可預期,創新難以找到生存空間。在第四次管理革命時代,海爾、阿里巴巴、亞馬遜等世界領先企業創新了一種新型的組織形式,筆者將這種新型的組織形式定義為:平臺分權制。

平臺分權制是對聯邦分權制、模擬分權制和職能分權制的升級與創新,在這種組織結構中,核心的組織形式有兩級,即:“平臺+自主單位”,其中“平臺”包括兩個層級,即“后臺”和“中臺”,自主單位是具有高度自治權的 “小微企業”或“團隊”,又被稱之為“前臺”。在平臺分權制中,對員工的定位也發生了根本的變化,從傳統的“打工者”轉型為“價值共創者”。

2. 重塑顧客

戰略管理學者C.K.普拉哈拉德在《自由競爭的未來》一書中指出,企業必須重新審視傳統的以公司為中心的價值創造體系,這種體系已經為企業服務了幾百年。現在,企業需要一個新的價值創造的參照體系,答案就是一個以共同創造價值為中心的新型體系,這一變化始于產業系統中顧客角色的轉變。

正確認知與顧客之間的關系,對于企業重塑價值創造體系至關重要。筆者將企業與顧客之間的關系總結為三種類型:交易關系、交互關系和共創關系。它們的背后是企業對顧客角色的四種不同定位:標準化的消費者、個性化的消費者、參與式的消費者和價值共創者。企業對以上三種關系和四種角色的不同認知模式,將決定企業采取不同的價值創造模式。

這六家世界級企業不再將顧客視為一次性的交易者,而是將顧客的角色定位為“價值共創者”。

顧客定位從“參與式的消費者”到“價值共創者”的轉變,推動組織逐步演變成無邊界的平臺,并催生出一種新型的價值創造模式:以用戶為中心的大規模個性化定制。海爾、豐田汽車等是這一模式的領先者。

比如海爾集團依托工業互聯網平臺,以及智能互聯工廠的研發和柔性制造能力,實現了從“交互需求”到“產品眾創”,再到“規模定制”的創新升級,重新定義了顧客的角色,同時也重塑了傳統的價值創造模式。

筆者剖析了六家世界級企業如何從傳統的“以產品為導向”轉型為“以顧客為導向”,激勵顧客共同創造價值。從海爾、豐田、亞馬遜、蘋果等公司的管理實踐來看,與顧客共創價值包括三個核心要素:交互、賦能與體驗。

3. 重塑領導

和傳統企業集權式的管理模式不同,平臺生態圈更傾向于采取自組織、自運營的分權式管理模式,在這種具有“共治”特征的管理模式下,領導者如何引領每一個創客、每一個成員企業朝著共同的目標前行將是極大的挑戰。“英雄式領導”是以領導者自我為中心的傳統領導力模式,如今,它飽受質疑。

綜觀這六家世界級企業,它們經歷過“英雄式領導”階段,但是,它們的過人之處在于意識到這種領導力模式已經不適應組織不斷擴張的需要,在推動戰略向生態化轉型的同時,亦推動領導模式進行轉型。

在第四次管理革命時代,企業進化和轉型的方向是平臺生態系統,未來的實體經濟將發展成為高度共生共創的生態系統,領導力依然非常重要,但需要被重塑。如果領導者仍然秉持過時的英雄式領導力思維,就無法建立起欣欣向榮、生生不息的商業生態系統。

領導力是一種力量,是一種引領自己、他人、企業和系統達成目標和實現價值的力量。物質與心智的整合也是當今領導力變革面臨的重大挑戰。心智是內在的,它體現的是生命的內涵和價值;物質是外在的,它體現的是財富和地位。心智與物質的割裂恰恰是領導力異化最深層次的問題。