如何識別和打造能打勝仗的人才?

企業發展有一定的規律,面對做大、做強、做久的選擇,如何排序?

其實,在中國當前以及未來可預見的時期,做大是企業活下去的前提,只要不是大躍進式的盲目,做大的要求就是做強。

伴隨企業做大做強,企業共同面臨一個問題:一做就大,一大就亂,一亂就死。

想遵循企業發展的規律,企業家需要琢磨跨量級發展的瓶頸在哪里,企業為什么在幾千萬、幾個億或二三十億左右的銷售規模時徘徊不前?

在伴隨企業跨量級增長發展過程中,我們提出了企業跨量級增長的四輪驅動模式,分別是市場驅動、技術驅動、管理驅動和資本驅動。

這四個驅動力像賽車的四個輪子一樣,助力企業實現過億、破十億、奔百億,最終進千億俱樂部。

今天就從組織運營和人才運營的角度來看一看企業實現跨量級增長的核心要素,從企業實現跨量級增長的四個增量方向去思考,那就分別是:增量戰略、增量組織、增量戰將和增量激勵。

一、增量戰略

企業戰略是解決我是誰、我要到哪里去、以及怎么去的問題。

為了解決怎么去,企業要提出支持戰略實現的子戰略,即業務發展的子戰略,這其中企業人才戰略是企業戰略規劃中非常重要的一個環節。

人才戰略的核心就是解決企業增量過程中的人才問題。例如需要什么樣的人、怎么樣去運用人才、以及怎么樣解決人才發展的問題。

很多企業在解決人才發展問題時,首先想到的是基于人才的組織架構,或者吸引人、留住人的薪酬激勵機制。

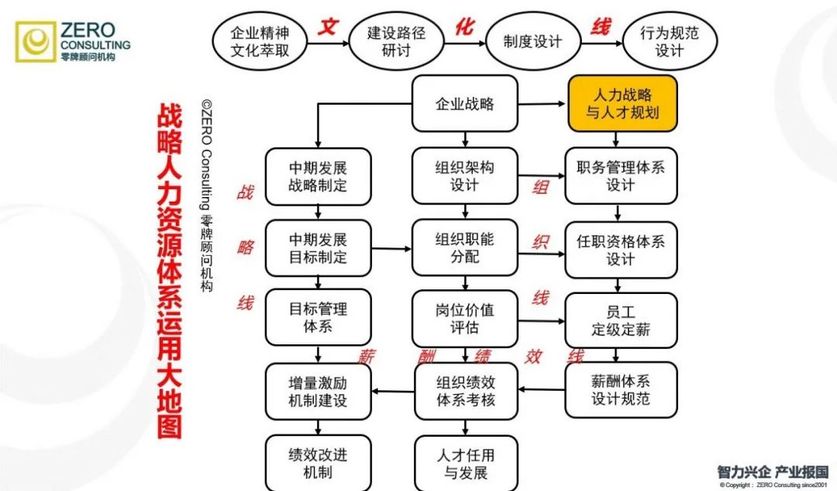

然而,所有人力資源體系運作最頂層的來源,是企業的人才戰略與人才規劃。

(戰略人力資源體系運用大地圖)

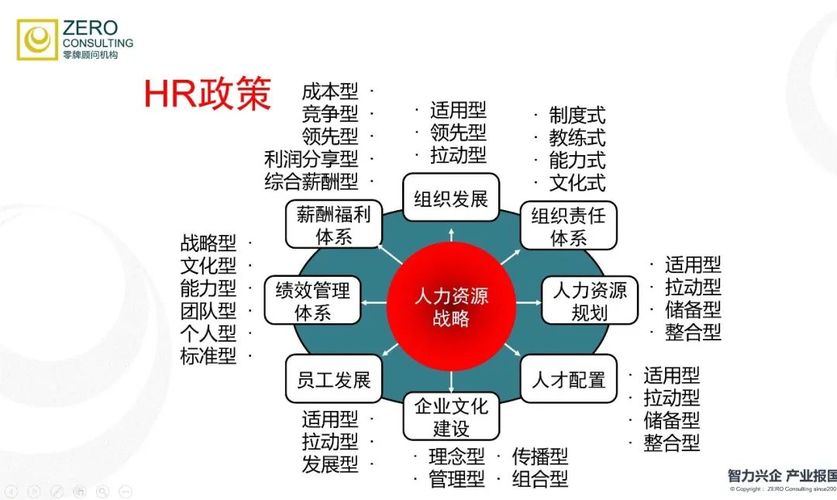

1.從人力資源戰略到人力資源策略

從人力資源戰略規劃到人力資源策略落地,這是一個承接的過程,包括企業薪酬績效政策的問題、企業的人力資源規劃問題、以及員工發展和人才配制問題。

例如企業薪酬改革,首先要明確基于企業未來的增長要使用什么樣的薪酬體制,針對不同的職能、不同層級的人員,要建立不同的薪酬激勵機制——成本型、競爭型、領先型或者利潤分享型等。

針對人力資源,在某一個階段選擇不同的政策——適用型、拉動型、儲備型或者整合型等。

2.人才項目支撐戰略落地

企業人才戰略想要最終落地,與企業的其他戰略一樣,必須要有企業的項目支撐,即企業的人才項目。

戰略項目最重要的作用,是創造戰略穿透力,比如,日常工作沒有推動力,就必須通過戰略項目來把企業的戰略最終落實到經營層面上。

某酒店集團在中期戰略落地過程中,就設立了六個年度企業戰略項目,其中第六個目標是未來經營者培養項目,這就是一個人才項目。

同時,未來經營者人才培養項目提出了企業關鍵崗位的五支人才隊伍建設的主體內容。針對這五支主體內容又提出相應的工程和人才發展項目。

人才項目在最終推行時,跟企業的其它戰略項目一樣,要建立相應的復盤機制,不斷地進行戰略復盤,塑造自我反省的革新文化,同時也確保了戰略項目能夠準確落地。

二、增量組織

1.新時期如何建立賦能型組織

建立賦能型組織,是支撐企業跨量級發展的一個非常重要的內容。企業需要構建自主經營的組織文化和團隊,這是激發員工實現價值的內在驅動力,企業不要依靠外在去推動員工實現組織目標。

在這個過程中,企業新時期的運營,進入到了員工時代,員工進入了自雇時代。

企業要思考的重點是想員工想要什么,除此以外,企業要搭建一個平臺型組織,通過平臺型組織實現全員自主經營。

我們常說“火車跑的快,全靠車頭帶”,這是內燃機、蒸汽機時代。但在高鐵時代,高鐵動車之所以可以跑的快,是因為每節車箱都自帶動力。

新時期增量組織需要把權利型組織、權威型組織搭建成平臺型組織。而在這個過程中,要點燃員工心中的火,激發員工的內在驅動力。

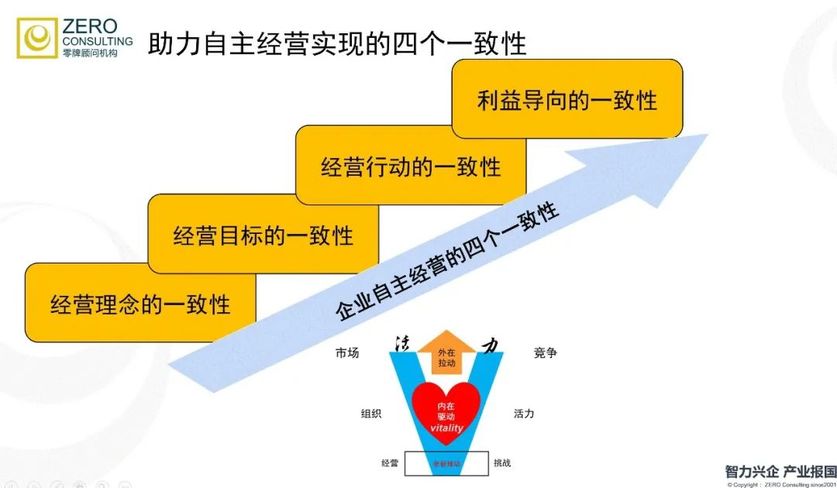

2.助力自主經營實現的四個一致性

激發員工的內在驅動力,實現團隊的自主經營,需要做到四個一致性,既:

經營理念的一致性、經營目標的一致性、經營行動的一致性、利益導向的一致性。

為了實現這四個一致性,很多企業在不同的發展階段,會開展不同的組織變革或者是不同的組織設計,下面我們就看幾個典型的例子:

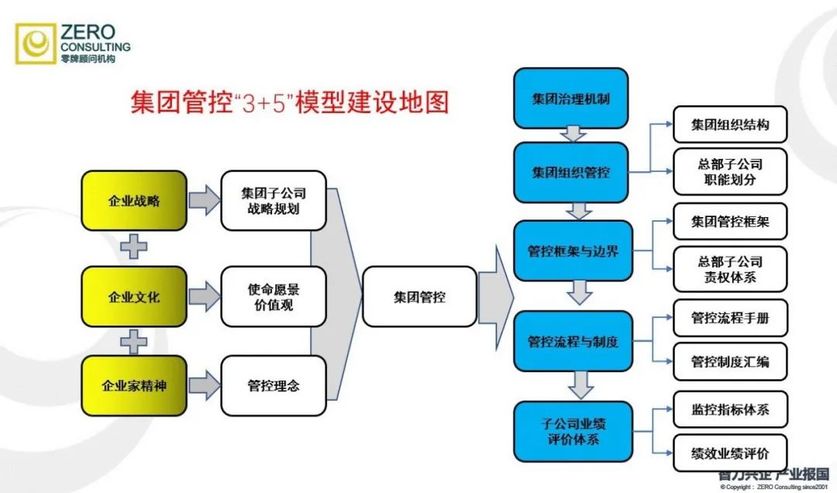

① 集團管控的“3+5”模型

企業在發展過程中通過兼容并購,快速實現了企業的跨量級發展。但是發展到一定階段,企業會發現集團內部各個子公司各自為政,沒有辦法形成合力。所以中國企業在營收過20億、50億的過程中提出集團化管控。

這張地圖是企業在集團管控中3+5模型建設的圖形:

a.3主要指企業戰略、企業文化和企業家精神三個頂層設計的內容;

b.5是指5個最重要的落地組織驅動內容:集團治理機制、集團組織管控、管控框架與邊界、管控流程與制度,以及子公司的業績評價體系及相應配套的激勵績效機制。

② 事業部制構建

事業部制的鼻祖有兩家企業,西方是杜邦,東方是松下電器。這兩家企業都是在從百億突破到千億的過程中,在不同的事業領域有了發展,最終構建了事業部制,國內美的也在推行事業部制。

那么,究竟什么時候構建事業部制?怎么構建真正的事業部制?事業部制的組織到底是如何運作的呢?

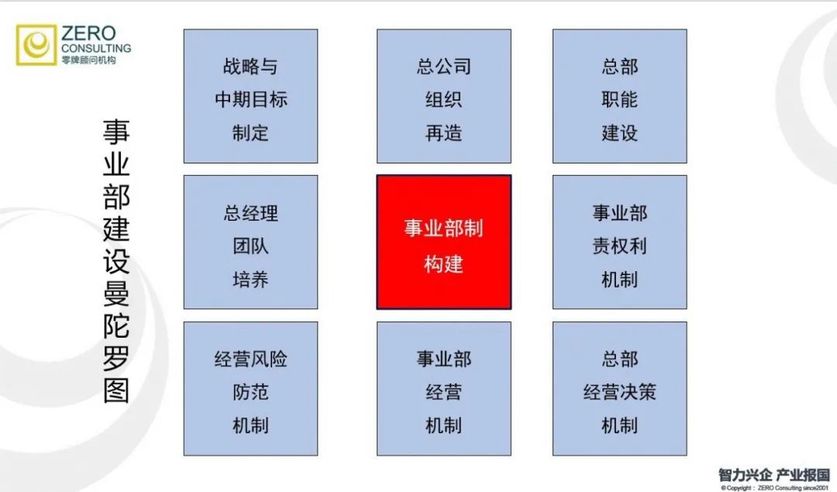

企業構建事業部制的過程中,我們通過八個圖助力企業建立真正的事業部制,即事業部建設曼陀羅圖。

八個內容分別從戰略到公司的組織治理到事業部的責權利等等。在事業部制構建過程中,最重要的是責權利對等,八個事業部制的責任機制,分權手冊,還有相應的利益分配機制。

三、增量戰將

企業人才運營過程中如何吸引人才,如何筑巢引鳳?企業又需要培養什么樣的人才,需要識別什么樣的增量人才?

1.美的的全球人才戰略

美的集團在發展過程中用的是全球人才戰略,60年代用北滘人,70年代用順德人,80年代用廣東人,90年代用中國人,21世紀用世界人。美的有很多管理干部來自不同國家,真正實現了全球的人才使用和選用育留。

2020年,美的增收2800多億,接近3000億的規模。美的是如何使用全球的人才戰略,實現全球的人才運營,通過人才支撐美的跨量級增長的呢?

原因就是美的通過事業部制,充分對責權利進行相應界定、授權。

其次,美的也使用股權激勵機制,例如美的提出了四級合伙人機制,一級是集團的核心高管,二級是各業務的核心高管,三級是BU的事業伙伴,四級是項目性質的戰斗團隊。通過四級合伙人實現責權利的對等。

2.增量人才的識別

增量人才本質上定義為企業的增量司令,是能帶領隊伍打勝仗的將軍。很多企業現在所面臨的人才問題,就是無人可用,或者人才總是沒有辦法跟企業的發展相匹配。

我們將四類人定義為企業的增量人才,可以帶領企業實現增量突破:

第一類人才是高潛力人才;

第二類人才是高能人才;

第三類人才是領軍人才;

第四類人才是復合型人才。

企業通過建立多維度的人才評價機制來識別“能打勝仗”的將軍,也從三個維度來判斷人才是否為合格的增量人才:

第一個,是意愿上想打仗、勇于擔當、敢于擔當的人。在很多企業人才勝任力中,意愿始終是非常重要的環節,就是“想”的問題。

第二個,是具備能力的人。人才從認知力、從行動力上會打仗,具備打勝仗的能力,即在勝任力中,人才必須具備員工價值創造能力的人。

第三個,是能贏的人。即具備打勝仗的經歷或者是幫助企業創造了業績、完成了目標的人。

通過這樣的三維模型,幫企業識別能打勝仗的將軍。這三個模型通常會用在干部勝任力模型相關建立過程中。

從能力評估到真正的增量戰將識別,最重要還是以戰帶練,通過項目落地、業績達成來最終明確增量人才。

四、增量激勵

企業最終一定要有相匹配的激勵機制,才能實現人才的激發和持續留用。

1.打造配套三高體系的核心機制

現在很多企業打造高目標、高業績、高收入的“三高”機制,例如華為。希望通過這樣的“三高”機制識別、留用,能夠回報企業內的增量人才。

“三高”機制落地有很多方法或者是路徑,比如建立個人業績承諾機制,即通過目標承諾建立個人驅動力;也有企業建立2:7:1法則,通過淘汰和晉升機制、能上能下機制識別人才;也有企業用多元化激勵機制、標桿上量方法論等等。

2.三個共同體構建共享機制

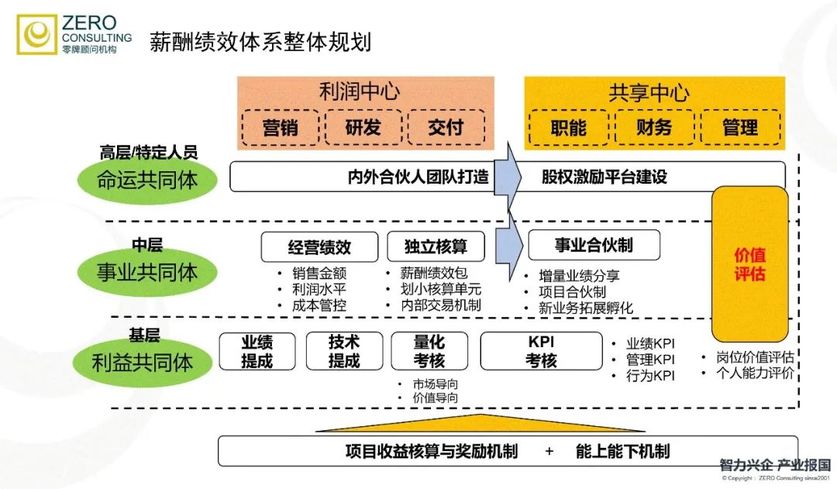

我們在很多的薪酬激勵項目過程中,提出了差異化的人才激勵機制。針對企業的基層、中層、高層分別建立不同的激勵體系。

① 基層:利益共同體

一線員工更多講究激勵的即時性,即時回饋、多勞多得。不管是對于開源的利潤中心,還是職能共享中心,在利益共同體上建立業績提成、技術提成量化考核機制。

同時通過KPI考核機制,對相應的崗位進行業績、行為、經營效果的考核。

② 中層:事業共同體

對于中層,如果過度強調KPI考核,則會出現部門間的部門墻或者壁壘。對中層部門考核的比重越大,部門間的配合越差,同時會出現高績效、低業績的情況。

所以對待中層人員不能只純粹的考核部門單獨的績效,可以采用去KPI化、去考核的方式。

去KPI和去考核,不等于不考核,而是把單純的割裂性考核轉換成經營績效或者是獨立核算,通過劃小核算單元、內部交易機制,建立多勞多得、企業的增量經營績效的概念,最終建立事業合伙制。

同時要通過增量業績分享、項目合伙制,或者是新業務的孵化合伙機制,來激發組織活力,同時為組織帶來業績增長。

③ 高層、特定人員:命運共同體

中國現在越來越多的技術型驅動企業,在企業內部都建立了相應的科學家團隊,團隊里有海歸,也有國內自主培養的頂級技術人才。

部分企業因為發展階段所限,沒有辦法用更高的即時性薪酬回報科學家團隊,但是又希望有一定的吸引力,留住這些頂尖的技術人才或者是高層的管理人才。

于是,很多企業在組織激勵過程中,針對這類人希望建立一定的命運共同體,更多地看重企業長遠發展。

這個過程中,相配套的機制,包括企業的內外合伙人機制,是基于股權激勵平臺打造的股權激勵機制。這個方法同樣適用于企業內的高層管理人員。

企業從低層到中層到高層會建立不同的激勵機制,從企業的經營利潤過程中分割一部分給大家,目的是創造企業最終增量,而不只是純粹的薪酬利益再分配。

三個共同體建設最重要的目的還是創造企業的增量。

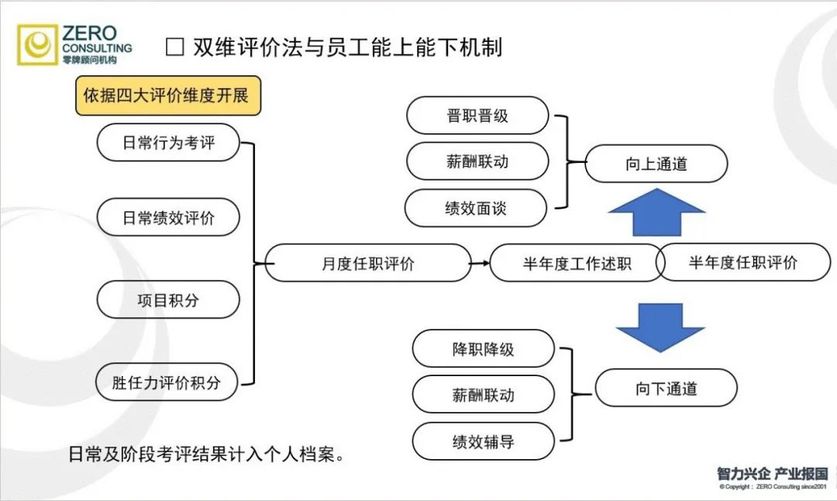

④ 建立能上能下機制

除了增量之外,企業也必須針對不同人員建立相應的能上能下機制:20%的高潛人才要識別出來,并讓他們上升;10%的落后分子通過相應的機制觸動他們,甚至從組織中淘汰。

企業在整個人才任用和分布過程中,通過使用能力和業績雙維評估,建立能上能下機制。

中短期來看,不是每個企業能做到年銷售收入10億元,長期來看,也不是每個企業都要做到100億。

但是,這些企業發展過程中所經歷過的情況、所解決過的問題,必定是其它企業在發展過程中將遇到的,向大公司學習企業發展之道,才有利于企業可持續經營。

|

|