調研300家創業企業,所有的問題都是老板的問題

老板最不缺的就是想法,可是一遇到團隊問題,就沒了辦法。

使命、愿景很宏大,但團隊無法理解,往往是上有政策,下有對策;

說起夢想都很興奮,一到執行就沒了勁頭,相互推諉,各執一詞;

老板事事沖在前面,回頭一看卻成了孤家寡人,團隊壓根沒跟上。

這樣的困局什么破?

舵舟通過對近三百家創業公司的調研、100多家公司的服務,以及字節跳動長達5年的觀察,再對照英特爾、谷歌、蘋果、華為、騰訊、阿里等巨頭企業的早期發展,找到了破局方法,就是老板要用好“目標管理法”。今天就來聊一聊。

鴻溝背后的根因

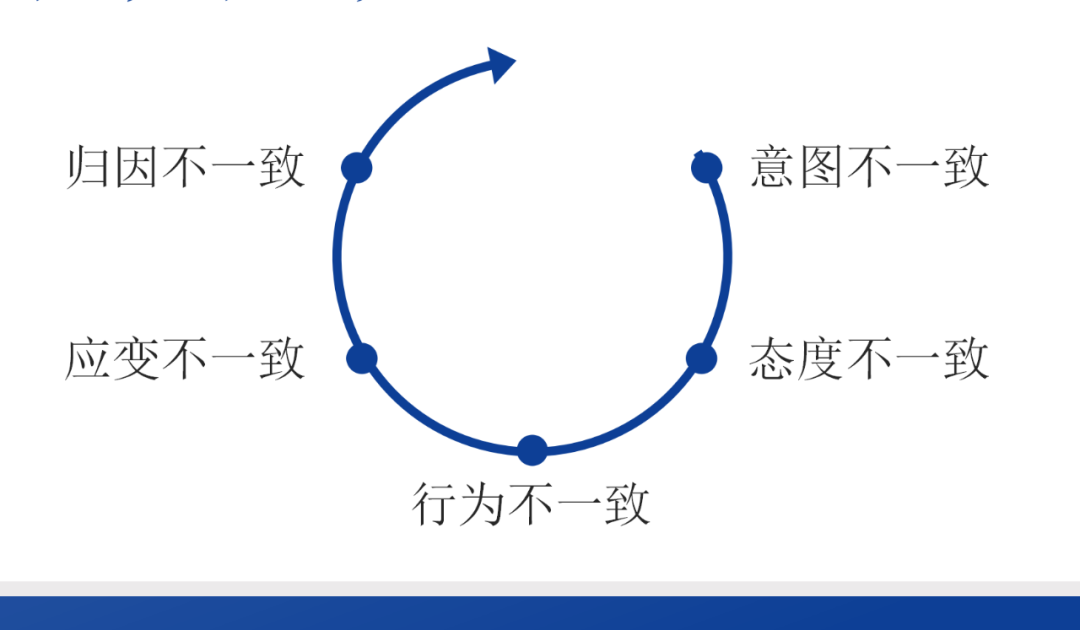

到底是什么造成了老板和團隊之間的巨大鴻溝呢?背后是隱藏的五大不一致。

1. 意圖不一致

老板擅長下指令:這個月我們齊心協力完成1000萬業績,員工也習慣聽從指令,卻不愿意去思考這個數字背后的含義。

數字背后老板的意圖是在保持客戶高滿意度的前提下提高業績,通過團隊間更好的協作來完成業績,但他以為這是大家心知肚明的,不用再強調。

可員工只接收到了1000萬業績的指標,看到了業績完成與否的獎懲,不同的人會有不同的心里活動:老板太能忽悠,根據過往經驗,這根本完不成,不用當真;達成目標會拿到不少的獎勵,要想盡辦法完成業績……一個個關于數字目標背后意圖的猜想就開始了。

2. 態度不一致

連鎖反應就這樣發生了,每個人理解的意圖不一致,就導致了態度上的不一致。

張三并沒有把目標當回事,該怎么工作還是怎么工作,積極性并沒有什么變化。

李四想要拿到高額績效,滿腦子都在想有什么捷徑能夠快速完成目標。

3. 行為不一致

態度的不一致又引起了行為上的不一致。有的同事依然正點上下班,有的同事在到處搞關系做業績,只有少數同事能夠真正領會老板意圖,在做客戶服務的事情。

4. 應變不一致

基于前面的三個不一致,當遇到重大問題或者決策的時候,不同的人反應也會不同。

5. 歸因不一致

最終引發的是歸因的不一致,老板認為員工能力跟不上,員工認為老板變來變去,就陷入了相互指責的惡性循環中。

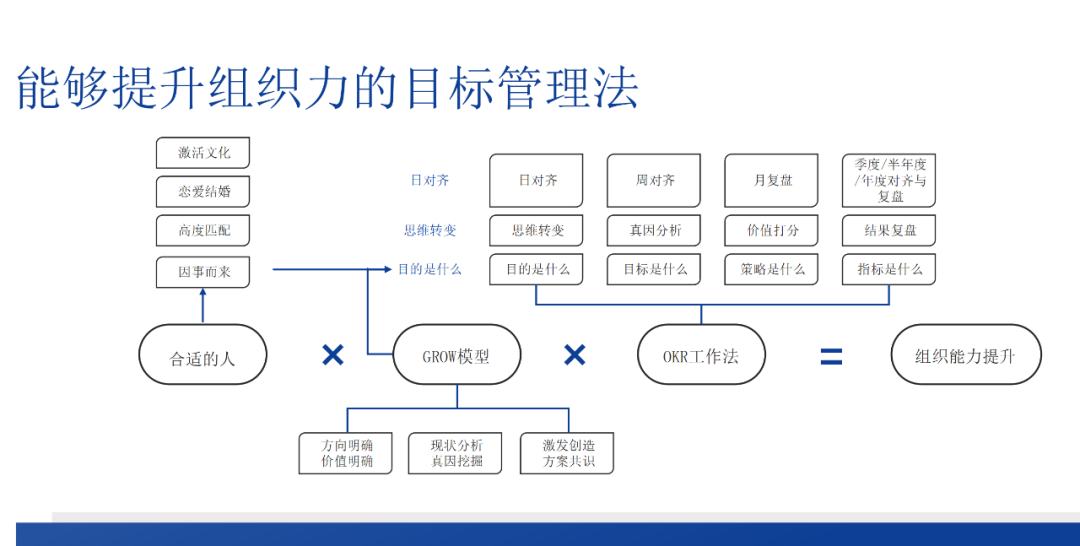

解決這些問題的方法,就是用好這套經過字節跳動、谷歌、英特爾等巨頭公司驗證的目標管理法:找到合適的牛人,建立一套統一的語言,用教練式領導激發團隊積極性。

如何跨越團隊鴻溝?

1. 吸引足夠牛的人

有人說老板和團隊之間存在天然鴻溝,但是高級人才和老板之間是可以同頻的。喬布斯說:我特別喜歡和聰明人交往,因為不用考慮他們的尊嚴”。

吸引到牛人,是解決鴻溝問題的關鍵一步。

創始人們對人才都求賢若渴,尤其是高級人才,人才從何而來?好的CEO都應該是好的HR,張一鳴就是這樣的CEO。

“從2015年初到年底,今日頭條員工從300多一下增長到1300多,肯定不都是我親自招來的,但還是有不少我親自溝通的。如今我最多的夜歸也是去見候選人,有時候甚至從下午聊到凌晨。我相信并不是每個CEO都是好的HR,但我自己在努力做一個認真誠懇的HR,披星戴月,穿過霧霾去見面試候選人。”

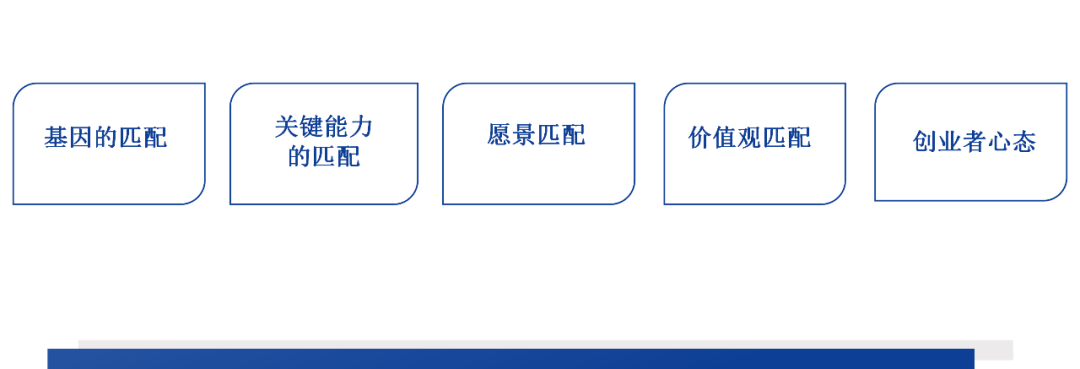

張一鳴吸引來的牛人包括張利東、梁汝波、張楠、陳林、謝欣等等,從中衍生出一個問題:如何來篩選牛人?這是困擾很多創業公司的問題,很多公司花重金聘請所謂人才,最后卻發現并不合適,關于篩選人才的維度,舵舟總結出五個方面。

(1)基因的匹配度,就是行業、經歷、背景、專業的契合。

(1)基因的匹配度,就是行業、經歷、背景、專業的契合。

(2)關鍵能力的匹配度,就是崗位與核心能力是否匹配。

(3)愿景匹配度,對創始人所做事情的熱情和認可,即便暫時失敗也能夠承擔。

(4)價值觀匹配度,雙方倡導的、反對的觀點趨同,對于大是大非的理解一致。

(5)創業者心態,具有創業者心態的人具有很強的解決問題的能力,在價值觀一致的前提下能夠和老板形成很好的合作。

2. 統一的語言體系

是不是把高級人才聚集一起就能發揮最大效能呢?也不一定,這取決于是否有一套機制能夠讓每個人都把優勢發揮出來。傳統的KPI績效方式顯然對高級人才失去了吸引力,相對于考核,高級人才更加需要的是挑戰性的目標和更大的成長、發揮空間。

OKR就是這樣一套工具和體系,把聚焦點都放在統一的目標上面,每個人都發揮各自的價值來支撐目標。

這個目標(Objectives)代表的是我們為什么要做這件事情,背后的意圖和意義是什么,目標清晰了,就有了努力的方向。然后再去設置達成目標的關鍵結果(Key Results),就是“我們如何到達那里”,這個結果是具體可衡量的。這就是OKR的核心內容。

OKR的實施能夠解決團隊間意圖不一致的困境,它改變的是“路徑依賴”的思考方式。

從“干了再說”的思維方式,轉變成“規劃后再行動”的思維方式,前者崇尚行動力和快思考,后者提倡系統性和深度思考,在瞬息萬變的今天,創業的每一步都如履薄冰,試錯成本越來越高,先思考再行動越來越重要。

從“干什么”到“為什么干”的思維方式轉變,這也是“正確的做事”和“做正確的事”的不同,工業時代更加適合前者的思維,而互聯網時代先要想清楚為什么。

從“拆數字”到“找策略”的思維方式轉變,傳統的思考方式是,拿到一個數字指標,做產品的加減法,而OKR引導的是去思考影響這個目標達成的關鍵要素有哪些,風險點有哪些,如何在這些要素上面去突破。

OKR不僅是一套語言體系,也是一套思考框架,這個思考框架讓我們從意圖到歸因取得更多共識,能夠真正“力出一孔”。

3. 教練式領導力修煉

很多公司也在嘗試用OKR,但是大多數都中途放棄了,或者認為自己公司不太適合用這個工具。OKR工作法能夠真正在公司實施并發揮作用,需要一個重要條件,就是創始人或高管要具備教練式領導力。

教練型領導的思維方式是基于目標導向,更加關注員工想要的是什么,為什么想要,以及如何幫助他們達成目標。是真正的“把人當人看”,這些思維方式和OKR所倡導的是完全一致的。

傳統的領導思維是基于問題導向,面向的是過去和現在,關注的是出現了什么問題,問題的原因是什么,該如何解決問題。這樣的領導本質上是對團隊的不信任,而這種不信任是可以被員工感知到的,最終影響了績效的發揮。

如果只是把OKR作為績效管理工具,一把手想的是如何“管控”員工,而不是激發,這個工具就是無效的。

張一鳴是教練型領導,他把開放謙遜、坦誠清晰的價值觀寫進字節范兒,OKR對全員開放,鼓勵團隊自下而上共創OKR。

結語

一把手提升教練領導力,也是有方法可循的,這其中就需要領導者不斷修煉自己,修煉如何更好的去聆聽,如何更好的去提問,如何更好的去反饋。

基于共同的目標,基于一群優秀的人,基于教練型的領導力,這就是解決老板困境的“目標管理”,這套方法萃取自字節跳動,以及英特爾、谷歌、華為等巨頭企業的早期發展,并且在很多創業公司中得到了驗證,為了幫助更多創業者,舵舟把這套方法濃縮成了兩天一夜的工作坊,從工具方法、案例研討到實操演練,給你不一樣的學習體驗。

|

|